您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

台灣臨床證實 大腸瘜肉冷切比熱切好

〔記者吳柏軒/台北報導〕國科會推動「台灣特定疾病臨床試驗合作聯盟計畫」(TCTC),耗費5、6年成功證實,1公分以下的大腸瘜肉,冷切比熱切好,顛覆傳統醫療技術與觀念,不僅減少病人術後出血機率,降低醫護負擔,研究也被美國內科醫學會官方期刊《內科學年刊》認可,未來可望被納入國際相關指引,改寫標準治療。

國科會副主委陳儀莊表示,台灣50歲以上男性大概有3成可能大腸有瘜肉,女性2成,需透過大腸鏡摘除,預防大腸癌,如何增進手術安全非常重要。

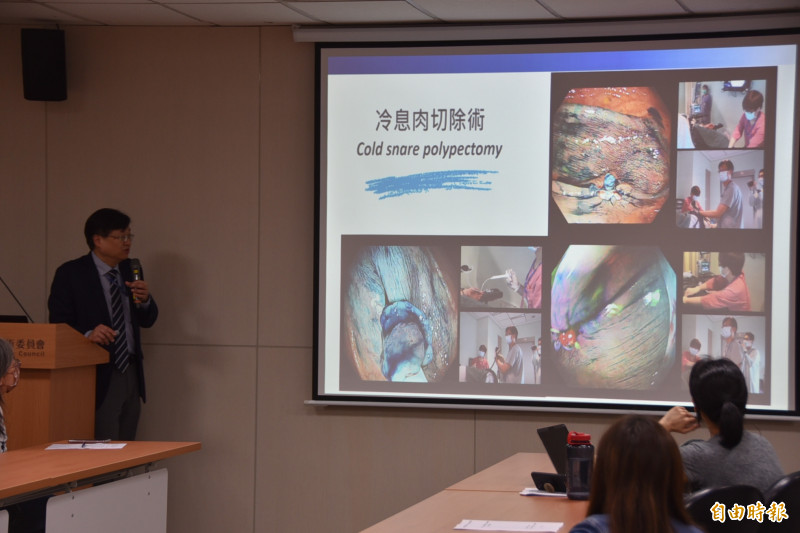

TCTC由台大醫院、台大新竹分院、輔仁大學附設醫院、三軍總醫院、嘉義基督教醫院、義大醫院等6家合作,2018年開始執行TACOS計畫,鎖定大腸鏡切除瘜肉手術,進行本土4千多例臨床試驗,以術後出血為主要療效指標,成功證實冷切技術比熱切技術好。

台大醫院院長吳明賢表示,大腸瘜肉切除,對預防大腸癌非常重要,但切除會有出血風險等併發症,醫界對切除手術要用熱或冷一直爭議不休,這次台灣則是透過臨床試驗,顛覆傳統想法。

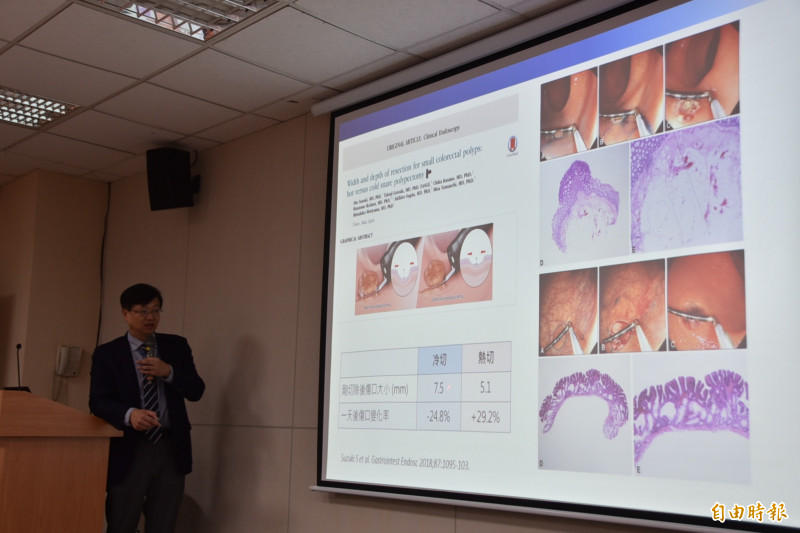

國科會指出,傳統熱切瘜肉,是用金屬線圈套住病灶後通電切除,通電除容易切割組織,也同時燒灼血管,被理所當然認為可減少術後出血。

TACOS計畫主持人、台大醫院綜合診療部暨健康管理中心主任邱瀚模表示,國外研究熱切仍有千分之2.6的出血機率,但坊間醫師卻流傳「冷切(不通電)」可能不太會流血,不過缺乏相關醫學實證。

邱瀚模說,TACOS共納入4270名大腸瘜肉0.4到1公分的受試者,分2137組冷切、2133組熱切,結果發現,冷切後出血8名、熱切31名,嚴重出血方面,冷切1名、熱切8名,差距十分懸殊,同時冷切出血多半術後48小時內發生,但熱切術後9天仍有出血機率。

邱瀚模研判,有可能熱切電燒讓傷口非常腫,如燙傷跟被刀割傷是不一樣的,熱燙傷即便癒合也恐因腫脹而出血;這研究可提升大腸鏡檢查與瘜肉切除的安全性,盼提升民眾篩檢意願,降低大腸癌發生機率。

邱瀚模還說,要說服同仁執行冷切並不容易,不少人擔心半夜病人嚴重內出血要急救,當時自己就說「半夜出血我來」,最後證實小瘜肉用冷切出血機率少,手術時間更短,護理人員更高興,不少人都說「為何不早點這樣做」,且研究沒有排除大顆瘜肉患者與吃抗凝血藥物者,更貼近真實。

吳明賢說,TCTC一開始讓台灣醫師看到世界各種臨床,但如今讓世界看到台灣,有此平台,台灣臨床試驗品質可符合國際標準,研究速度跟競爭力都能提升,相信未來1公分以下的大腸瘜肉冷切會被列入國際相關指引成為標準治療。

發燒新聞

網友回應