中醫打通「任脈」 改善腸躁症拉不停

文/邱伯恩

38歲陳小姐常常反覆腹痛,時不時就想拉肚子,原來是腸躁症作祟;這樣的症狀經常讓她上班遲到,又在社交聚會場合上不斷跑廁所,導致社交孤立,造成生活上很大的困擾。

腸躁症是很常見的消化系統疾病,主要影響腸道,可能引起腹痛、腹脹、脹氣和排便不規律等症狀,所謂的排便不規律就包括腹瀉、便秘或兩者兼有。每年的4月19日是「世界腸躁症日」(World IBS Day),全世界有5%至10%的人患有腸躁症,美國有10%至15%的人患有此病,台灣推估也有數百萬人罹患腸躁症。

越來越多研究認為,腸躁症根源可能是來自大腦問題,而不單純是腸道疾病。2022年1篇動物實驗研究,以小鼠為模型,透過慢性替代性社會失敗壓力(chronic vicarious social defeat stress)的方法,誘發小鼠出現類似慢性壓力的症狀,結果發現儘管腸胃道並未出現實際的器官受損,仍有類似腸躁症的表現。

就人體而言,壓力往往會影響大腦,然後向腸道發送信號,進而改變腸道功能、惡化腸躁症症狀。中醫針對腸躁症,重點在於調理脾經、胃經與任脈。

釋放壓力 紓解胃腸痙攣

任脈位於身體正中線,是身體陰性能量的總通道,也是壓力與情緒常聚集的能量中心,透過釋放此處的緊張,可幫助紓解胃腸道的痙攣反應,達到改善腸躁症目的。

◎以下介紹3個穴位,幫助舒緩腸躁症狀:

按摩3穴位 舒緩症狀

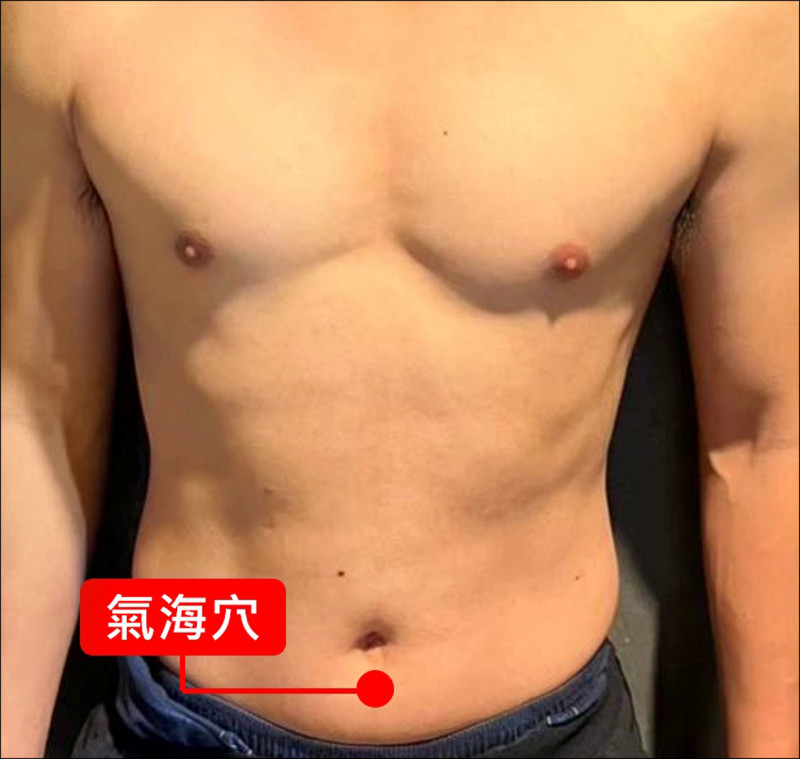

●氣海穴(圖1):位於肚臍下約2指寬處,順時針輕揉可緩解腹部疼痛、便秘與痙攣,強化下腹氣機。

●公孫穴(圖2):位於內側足弓上方,屬脾經穴,可調理脾胃、舒緩胃痙攣與腹瀉。

●上巨虛穴(圖3):位於小腿外側、脛骨旁約3寸處,是大腸經重要穴位,可有效改善腸道活動、腹痛與便秘、腹瀉交替症狀。

少量多餐 低腹敏飲食

治療腸躁症要因症狀而異,飲食調整是最簡單也是最重要的方式,建議少量多餐,避免會引發過敏的食物,減少過量飲酒和咖啡因。可以透過「低腹敏飲食」(Low FODMAP)來改善。

低腹敏飲食是指減少攝取發酵性短鏈碳水化合物(Fermented Oilgosaccharide, Disaccharide Monosaccharide, Polyols)。因此,建議腸躁症患者可以改食用無麩質穀物、南瓜、地瓜、豆腐、蛋、魚、茄子、豆芽菜、小白菜、奇異果、南瓜籽等,減少食用過多乳製品、醃製加工肉品、果糖等。

(作者為彰濱秀傳紀念醫院中醫部醫師)

發燒新聞

網友回應