腦內燕子尾巴不見了 帕金森氏症來了

記者吳亮儀/台北報導

72歲的陳女士4年前出現手無力、無法舉起的狀況,之後還會不自主抖動,原本以為是五十肩或肌肉痠痛,但就醫仍檢查不出病因,家人最後懷疑是帕金森氏症,最後到神經內科檢查後才發現的確是帕金森氏症。

帕金森氏症是一種慢性的中樞神經系統退化疾病,當腦部「基底核」和「黑質細胞」退化,無法維持足夠的神經傳導物質「多巴胺」以對「受體」作用,患者就會產生肢體僵硬和震顫等運動異常情況。

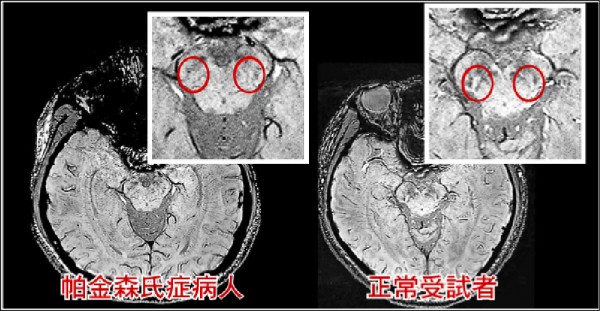

腦中分泌多巴胺的細胞主要在黑質的緻密部,它呈現一條帶狀結構,一般人在超高梯度磁場的磁振造影下,會呈現類似燕子尾巴形狀的表現圖像;而帕金森氏症患者因分泌多巴胺的細胞減少,在影像上,黑質的亮暗對比就下降,就看不到燕子尾巴的特徵。

根據統計,台灣65歲以上的老人中,約每百人中就有一人患帕金森氏症,全台約有3萬名患者,但「外顯行為」容易與腦中風、關節痠痛或是五十肩等疾病混淆;若未及早確診、接受治療,恐會影響日常工作與生活起居。

台北醫學大學附設醫院副院長陳震宇表示,臨床上許多原因也會造成手抖、肢體僵硬、動作緩慢等症狀,新的影像技術能幫忙診斷並排除誤診原因。

北醫附醫引入新型的超高梯度3T磁振造影儀,已用於臨床診斷,可提供非侵入式、無游離輻射線的影像檢查。

北醫附醫神經內科主任袁瑞昱表示,動作慢、身體抖、四肢僵硬、步態不穩是罹患帕金森氏症的病症,許多患者在初期都以為是肌肉或關節痠痛,若患者能及早確診、規律服藥,都能維持一定的生活品質。

發燒新聞

網友回應