非癌安寧照護僅23% 醫揭兩困境

記者邱芷柔/台北報導

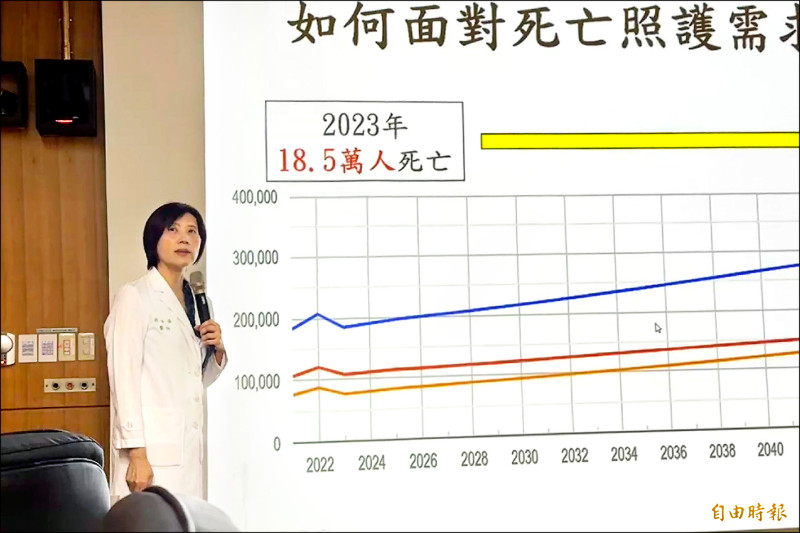

當生命走到盡頭,許多人期待能少一點痛苦,多一點尊嚴,但有一群人常被卡在「善終」門外。根據健保統計,國人死亡前一年接受安寧照護的比例僅32%,其中癌症患者占64%,非癌患者只有23%。台大醫院家庭醫學部主任程劭儀直言,非癌病人的安寧推動,至今仍面臨兩大困境,1.非癌疾病沒有像癌症那樣清楚的病程分期,醫師缺少明確的轉介依據;2.病人與家屬普遍存在迷思「又不是得癌症,為什麼要做安寧?」不少人在生命最後因此錯過好好告別的機會。

台灣在2009年將8大非癌末期疾病納入安寧健保,包括失智、中風、巴金森氏症、心衰竭、慢性肺阻塞、肺纖維化、肝硬化與腎衰竭,走在全球前端,然而使用率仍然偏低,不過這並非台灣獨有,而是全球都面臨同樣難題。

缺少明確轉介依據 病人家屬存在迷思

程劭儀指出,為此,台灣積極參與國際共識制定,與日本並列亞洲唯二參與國,目前已針對心衰竭、肺阻塞、失智症,完成安寧轉介指引。她舉例,若心衰竭患者3個月內住院2次以上,就應評估安寧需求;失智症患者若無法吞嚥、長期臥床或完全失去認知,也符合條件,這些指引已獲國際醫學期刊認可,未來將陸續拓展至腎臟病與神經退化等疾病。

「安寧不是放棄,而是提升生命最後品質,少一點無效醫療。」程劭儀強調,癌症之外的安寧照護,將是未來30年必須跨過的門檻,尤其台灣邁入超高齡社會,讓每個人都能好好告別,是醫療與社會共同的責任。

台大醫院自1995年成立緩和病房,30年來陪伴超過萬名末期患者走過人生最後一段路。適逢創院130週年,院方昨天舉辦記者會回顧歷程,並將於6月28日舉辦「緩和醫療病房30週年研討會」及「團隊夥伴回娘家」活動,持續落實全人、全隊、全程、全家、全社區「五全照護」,陪伴病人溫柔而有尊嚴地走到生命終點。

家屬連純慧分享她的父親連醫師在台大走完人生最後一程的故事,表示行醫40年的父親,在罹患惡性腦瘤復發後,選擇不再開刀,而是走向安寧與器官捐贈。這是父親一輩子在診所張貼、勸病人要做的事,也身體力行。遺體捐贈時,醫護人員整齊鞠躬,感謝「連醫師的大愛」,讓家屬感到圓滿無憾,也讓她深刻明白,父親的選擇不是放棄,而是對自己與家人的溫柔告別。

發燒新聞

網友回應