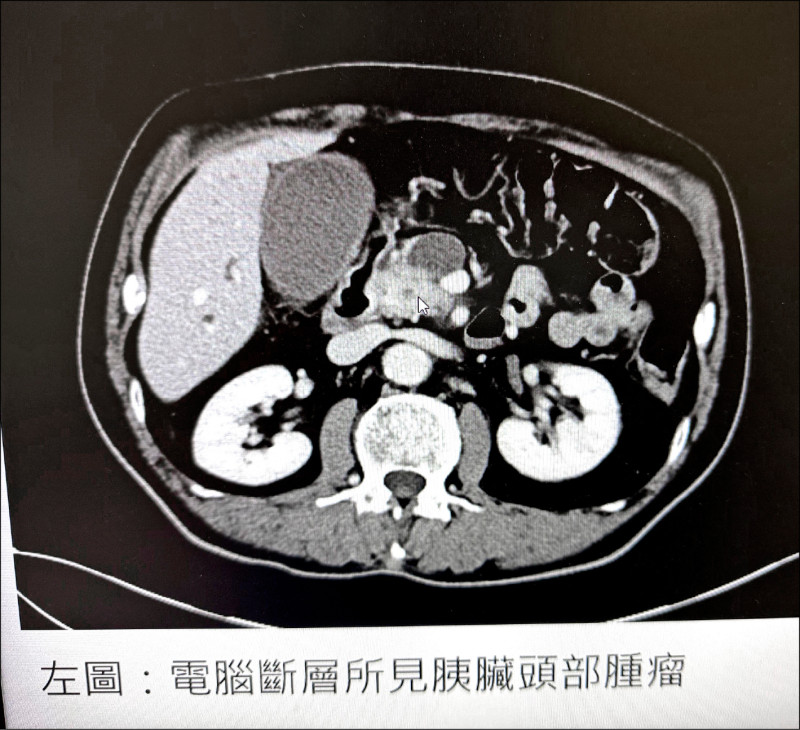

皮膚黃疸、茶色尿 檢查赫見胰臟癌瘤

記者王俊忠/台南報導

1名68歲婦人2個月來反覆打嗝、脹氣至診所就醫,後續出現皮膚黃疸與烏龍茶色尿,改到成大醫院檢查。電腦斷層顯示胰臟頭有癌瘤與囊腫,造成膽管和胰管壓迫與擴張,及主動脈多處淋巴結轉移。經內視鏡逆行性膽道攝影支架置放術與內視鏡超音波切片檢查,確定診斷後,做先導化學治療,再手術切除癌瘤,持續接受輔助性化療。

成大醫院胃腸肝膽科醫師王堯生表示,隨著健康檢查普及,越來越多民眾在無症狀下,透過腹部超音波發現胰臟囊腫(一般有如水泡),多數囊腫為良性,但部分可能具有癌變潛力,需進一步釐清囊腫性質、大小、是否具高風險影像特徵,以及病人整體健康狀況,以安排個別化後續處置。

醫籲勿輕忽 避免癌化延誤病情

王堯生說明,若發現胰臟囊腫,會建議進一步做核磁共振檢查(MRI)或內視鏡超音波(EUS)。MRI是無輻射的影像工具,可清楚描繪囊腫與主胰管或支胰管的關聯;EUS則能近距離觀察囊腫細節,必要時,進行細針穿刺抽取囊液,進行細胞學與腫瘤標記分析,以鑑別囊腫類型。

除了囊腫類型,臨床上也會特別觀察是否有中或高風險特徵,例如囊腫大於3公分、有實質性結節、主胰管擴張或病人合併黃疸、胰臟炎等症狀。若出現這些徵象,應安排更密集追蹤,或轉介胰臟外科進一步評估。對於小於2公分且無高風險特徵的囊腫,則可每半年至1年進行影像追蹤,並視囊腫穩定狀況調整追蹤頻率。

王堯生強調,若囊腫已經由MRI或EUS確認為低風險類型,可考慮以超音波與MRI監測,兼顧安全與效益。

他也提醒,發現有胰臟囊腫不代表立即有生命威脅,但也不應掉以輕心,透過高解析度影像與專業判讀,可釐清囊腫風險,制定適切的個別化追蹤或治療策略,達到不過度處置、也不延誤病情的平衡。

☆健康新聞不漏接,按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息,請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

發燒新聞

網友回應