《健康聚寶盆》下肢動脈繞道手術 打通血管遠離截肢

文/蔡承根

一位年近90歲的陳伯伯被家屬推來診間,氣色看起來還不錯,但表示最近幾個月來,走路越來越走不遠了,想說是因年紀大、體力不夠的關係,但後來發現除了走走停停的問題,腳部也容易覺得疼痛及痠麻,因此由朋友介紹來門診檢查。

9旬翁血流只走到膝部

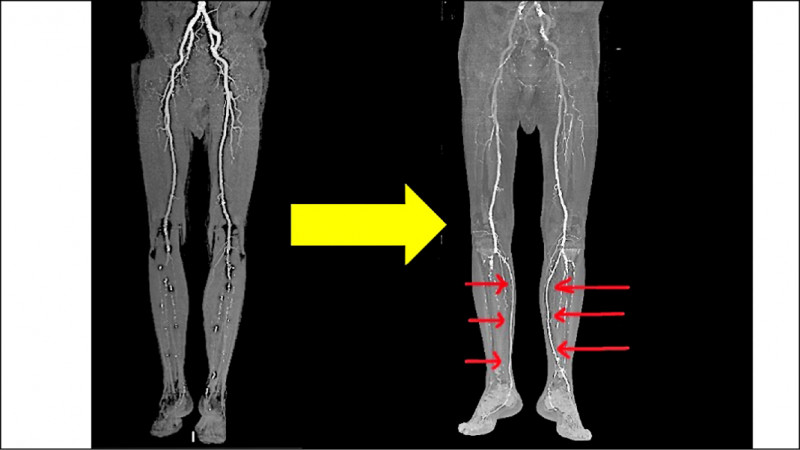

初步理學檢查就發現摸不到足背脈搏,進一步的電腦斷層就很明顯的看出下肢血流只走到膝部,小腿以下完全沒有分支血管往下走到足底(圖1左)。因為是長段鈣化病灶的膝下動脈完全阻塞,因此只能回歸傳統繞道手術來徹底解決。經由取用自己下肢的靜脈做材料來連接在動脈上,順利的把膕動脈的血引流到足部動脈上(圖1右),等術後的傷口癒合後,伯伯又回復到以往正常走路運動的生活了(圖2)。

三高族要特別留意症狀

下肢周邊動脈阻塞是一個慢性血管的疾病,尤其是在老年化的社會,更為常見。當自己本身有三高(高血壓、高血糖、高血脂)慢性病時,更要小心血管退化引起的症狀。當一個老人家因血管退化影響走路時,甚至無法走動時,身體的其他器官也會開始跟著退化,甚至會變成依賴輪椅行動或終身臥床,所以不能小看老人家早期行走功能退化的問題。

現在醫療技術的進步,大部分血管手術都可以藉由微創血管內介入完成,做到傷口小及恢復快的優點,但是有少部分還是無法打通血管時,就要考慮回歸傳統的血管繞道手術。從自己的四肢取出品質良好的靜脈,再將其分支血管打斷,就可以作為連接阻塞動脈前後的橋樑,使動脈血經過這條側接的血管往遠端走,這樣末端肢體得到足夠的血流就不會因為缺血而壞死,就不會面臨到截肢的地步了。

但是若本身靜脈品質不佳的人,無法用自體靜脈時,下一步則要使用人工血管,但因為人工血管非自己的組織,容易會長血栓,因此可以考慮使用需要自費的塗抗凝血藥物的人工血管,增加血管通暢率,及降低血栓生成問題。

(作者為國軍高雄總醫院左營分院心臟血管外科主任)

發燒新聞

網友回應