大腦杏仁核越小 心理感覺越痛

記者陳建志/台中報導

亞洲大學研究團隊針對慢性疼痛者進行身心壓力檢查,發現腦中產生恐懼與焦慮情緒的「杏仁核」比正常人小,因而患者對身體感覺異常敏感,甚至沒有疼痛刺激輸入也會出現疼痛感,即是所謂「心理痛」而非單純生理痛;此研究獲刊登於國際著名期刊《Pain Medicine》。

敏感的感知 加深疼痛災難化思考

美國疼痛醫學科學院曾於2020年發表統計結果,全世界超過15億人患有慢性疼痛,其定義為「疼痛持續3個月以上,且反覆發作」,症狀包括刺痛、灼燒感疼痛、持續性疼痛,或有如被電流貫穿身體一部分或全身造成的疼痛,以及身體緊繃、僵硬等疼痛類型。

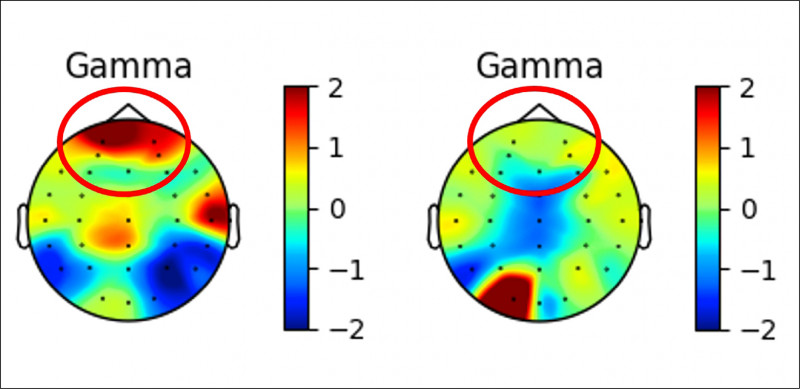

亞大醫院副院長、神經外科主任林志隆指出,該研究針對200多名慢性疼痛者安排身心壓力檢查,透過生理回饋儀記錄患者心律、自律神經及腦波反應後,發現患者常見兩種疼痛類型:第一種是在壓力檢測的壓力期,生理訊號卻呈現放鬆狀態,等待休息期卻有高度焦慮反應;第二種則是模擬大腦休息(入睡)狀態,閉眼腦波出現前額區域過度活躍。

亞大心理系助理教授、臨床心理中心主任葉品陽指出,前述狀況均與「疼痛災難化思考」有關,這類慢性疼痛者因為無法立即止痛,且疼痛出現頻率與範圍不一定,所以患者會對身體感覺異常敏感,甚至沒有疼痛刺激輸入,也會出現疼痛感,此為一種「心理痛」(預期疼痛的反應)而非單純身體疼痛。

治療慢性疼痛 更需處理「心理痛」

葉品陽指出,利用「後設分析」發現,慢性疼痛者的杏仁核比一般人更小(尤其是右側),較小杏仁核對慢性疼痛影響可能是為維持原有機能,所以必須更為活躍,這易使人敏感於任何感覺,進而錯判痛覺,由此可知,較小杏仁核與過於敏感的感知會加深疼痛災難化思考。

林志隆、葉品陽均強調,慢性疼痛治療不單需治療生理痛,更需處理「心理痛」,目前除藉由「認知行為治療」改善患者對疼痛的災難化思考或信念,如重新覺察身體感覺,分辨真實痛感與假警報,反覆練習鬆動制約學習的災難疼痛信念,也增加思考彈性,關注疼痛之外的人生。

另外,也利用生理回饋改善緊繃的生理狀態舒緩痛感,利用儀器使患者知悉自身生理線索如腦波、呼吸、心律等,並調節至放鬆狀態;經反覆練習,患者越能掌握自身生理狀態,則可於真正疼痛時平緩疼痛的生理不適。

☆健康新聞不漏接,按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息,請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

發燒新聞

網友回應