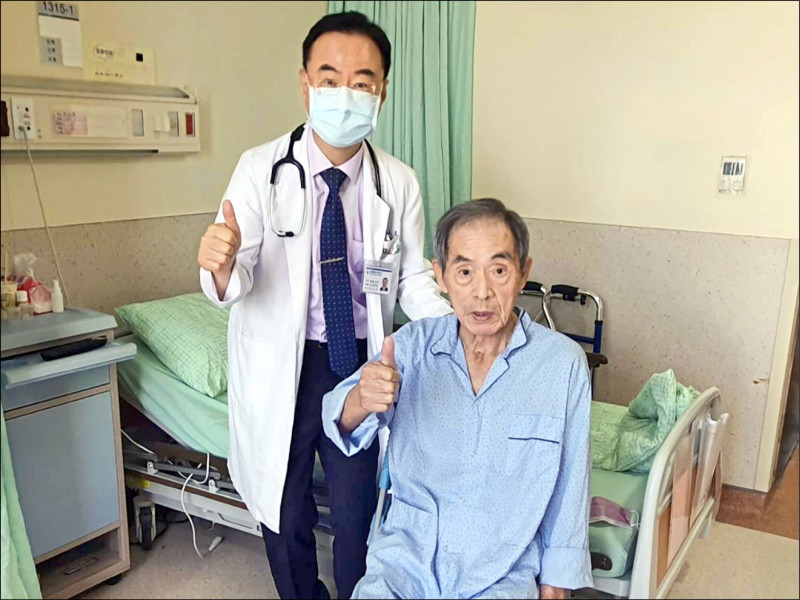

氣切5個月拔管成功 8旬翁重拾人生

記者林旻臻/台中報導

81歲的李先生為退休航運業總經理,5個月前因嚴重小腸出血造成低血容性休克,面臨呼吸衰竭、緊急輸血13袋住進加護病房,插上氣管內管使用呼吸器治療。

兩週後病情較穩定後,為減少長期插管痛苦,醫師建議可以做氣切手術,李先生原以為餘生只能慘澹度過,沒想到經過醫師專業治療後,可以成功拔除氣切管,讓他開心直言「最想做的就是環遊世界」。

李先生表示,17年前因胃穿孔出血進行「次全胃切除手術」,術後合併小腸沾黏,健康與事業急轉直下。這次裝上氣切管,病情雖有好轉,卻無法正常說話,每2到3小時要定期抽痰一次,只能靠一根鼻胃管進行灌食,深有所感自己從掌握權勢變成弱勢族群。

烏日林新醫院胸腔內科醫師許人文說明,「氣切手術」是在頸部氣管處,從皮膚切一個洞,放入J型通氣管,建立氣管與外界的通道,多半是為了取代插管(氣管內管),讓病人可藉由較短的通氣管呼吸,大量減少呼吸道阻力,讓呼吸較不費力,有助於病人盡快脫離呼吸器,也可降低長期經由口腔內插管對口腔、喉嚨的損傷。

身體調養+專家評估 醫:告別氣切機率大

行醫30多年的許人文指出,若要拔除氣切管,須先檢視造成呼吸衰竭的病因是否消失,各項檢查與生理指數是否達標,過程需仰賴有經驗的胸腔科醫師來執行。上述案例經評估整體狀況,李先生雖然利用發聲器說話時有些痰音,呼吸時稍微費力,但意識相當清楚,全盤考量患者胸部X光檢查、抽血報告、營養指數,恢復到可自行咳痰,移除氣管成功率非常高。

許人文表示,許多人都有「氣切等於一輩子」的迷思,呼籲曾接受過氣切的病患千萬別氣餒,經過身體調養與專家評估,告別氣切機率大,且傷口經7到10天會自行癒合,不需縫合,可以正常說話、進食,成功恢復良好的生活品質。

發燒新聞

網友回應