小拇指變形腫痛 類風濕性關節炎惹禍

文/吳明駿

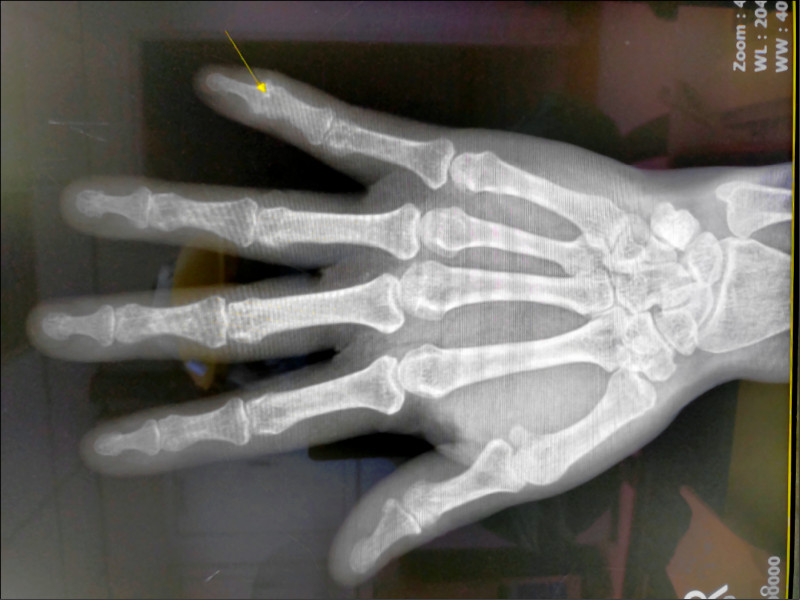

一位62歲女性因為右手小拇指關節腫脹疼痛3個月,起床後感到關節僵硬,嚴重影響到活動;她的右手小拇指遠端關節紅腫變形,有明顯按壓痛,X光檢查顯示骨頭邊緣遭到侵蝕,沒有正常的關節腔構造(如圖),抽血結果「類風濕性因子Rheumatoid factor」呈現強陽性,診斷為「類風濕性關節炎」,患者開始接受相關治療。

自體免疫疾病 不治療恐致殘障

「類風濕性關節炎」是一種自體免疫疾病,成因尚未完全被了解,全身關節都可能受影響,產生關節疼痛、腫脹、僵硬或變形,不治療可能導致殘障。

台灣約10萬人罹患,女性占80%,偶爾可見關節外症狀,包括:皮下結節、血管炎、鞏膜炎、乾眼症候群、心肺腎功能受損、發燒或貧血。

根據病史、身體評估、抽血、和影像檢查,符合大於或等於以下7項中的任何4項,且持續6星期以上,就可以判定:

●晨間關節僵硬超過一小時。

●至少3個關節發炎。

●侵犯手部關節包括腕關節、掌骨指骨肩關節、或近端指骨間關節。

●對稱性侵犯左右側同一個關節區。

●骨突處或關節周圍有類風濕性結節。

●類風濕性因子陽性。

●影像學發現骨關節病變。

除此之外,檢查有無貧血或白血球數目異常,配合發炎指數(CRP和ESR),以及抗核抗體(ANA),必要時抽取關節液,都可以協助鑑別診斷,找出潛在的自體免疫或感染性疾病。

發病後6個月內是治療黃金期,積極治療可以避免失能與殘障,值得注意的是,類風濕性關節炎患者未來發生中風、心肌梗塞、骨質疏鬆、以及淋巴癌的機率,會比一般民眾高出很多。

治療包括類固醇、抗風濕藥物、和生物製劑,患者平常要適度規律地運動,保持關節活動性,搭配維生素D的攝取,預防骨質疏鬆。

此外,要控制糖分和動物性脂肪的攝取,減少動脈硬化的機會,地中海飲食和增加omega-3脂肪酸的攝取,也可減緩發炎。

(作者為東勢農民醫院內科醫師)

☆健康新聞不漏接,按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息,請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

發燒新聞

網友回應