腦幹海綿竇血管瘤出血 宜開顱手術治療

文/李丞騏

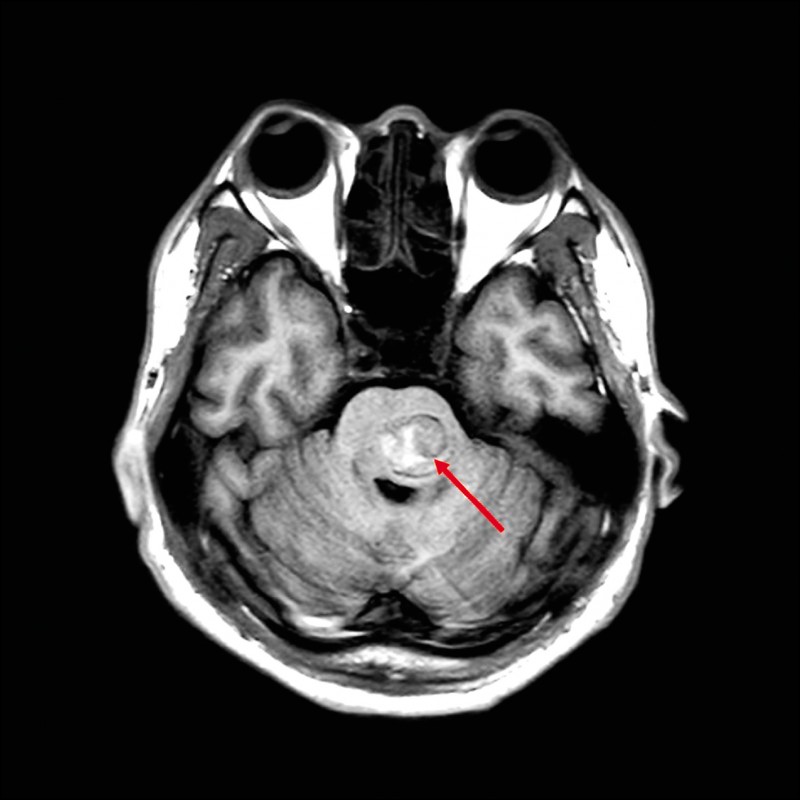

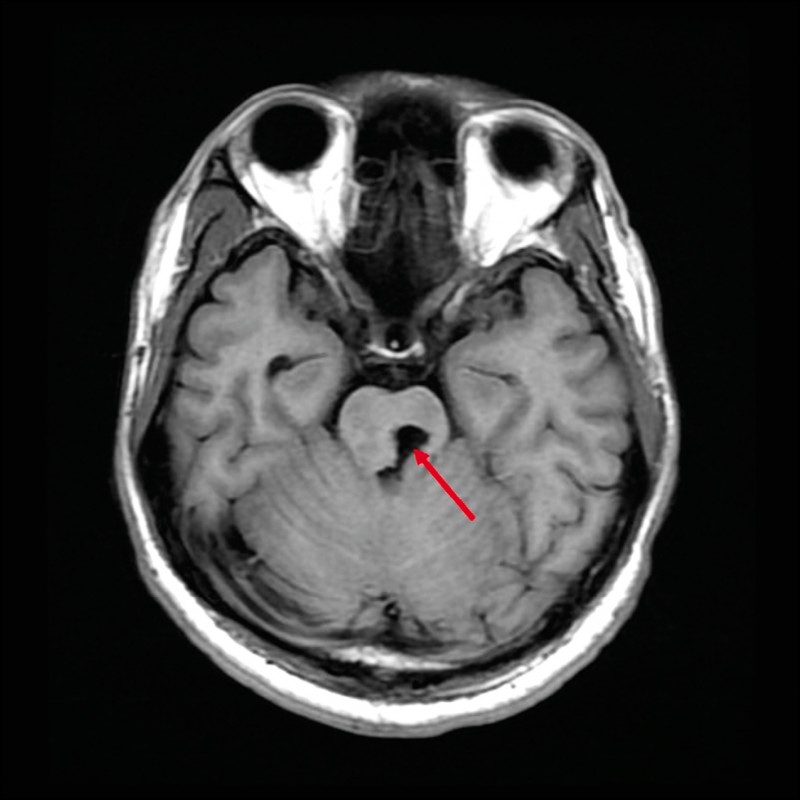

50歲男性無特殊過往病史,近幾週來覺得臉部及右側肢體感覺異常,右側肢體略感無力,同時有雙眼複視狀況。因症狀沒有改善且持續惡化,於區域醫院就診接受磁振造影檢查,發現疑似腦幹海綿竇血管瘤反覆出血,造成相關症狀,轉至本院急診後,住院接受手術。

腦幹是生命中樞,亦是各種運動及感覺神經的轉接站,其神經核及神經纖維密佈,手術困難度高,不過,在顯微手術及術中神經監測的輔助之下,術後順利出院,狀況穩定持續進步中。

海綿竇血管瘤並非腫瘤,而是一種血管畸形,因為病灶本身或是不正常的血管反覆出血,導致臨床有症狀而必須就醫。

無意中發現且沒有症狀的病灶可以選擇追蹤觀察,但若是反覆出血或有臨床症狀就必須考慮治療。

一般而言,有立體定位放射手術(也就是俗稱的電腦刀等)以及外科開顱手術。雖然針對腦幹以外的病灶放射手術也有其角色,但是考量到放射手術治療效果必須等待2-3年,觀念上,還是以立竿見影的開顱手術為主流。

至於位於腦幹但沒有症狀的病灶,以放射手術治療反而會增加出血的風險,建議追蹤觀察即可;但若是已有症狀或是反覆出血,建議需接受開顱手術,手術目的在預防反覆出血,造成更嚴重神經後遺症。

目前仰賴顯微手術及術中神經監控技術的進步,已經能選擇閃避重要神經構造,經由安全區域深入腦幹切除病灶。

據文獻報導,術後約有1/3病患的神經功能會惡化,1/3維持不變,1/3會進步。不過,長期追蹤下來,大部分病人其神經功能都會慢慢進步。

總而言之,有症狀或反覆出血的腦幹海綿竇血管瘤建議開顱手術治療,藉由精密顯微手術技巧與神經監控,可以將神經損傷降到最低並同時完全切除病灶。

若有相關症狀及問題,建議至各醫學中心腦神經外科詢問。

(作者為林口長庚醫院腦腫瘤神經外科助理教授級主治醫師)

發燒新聞

網友回應