非癌安寧推動卡關 醫師曝2原因

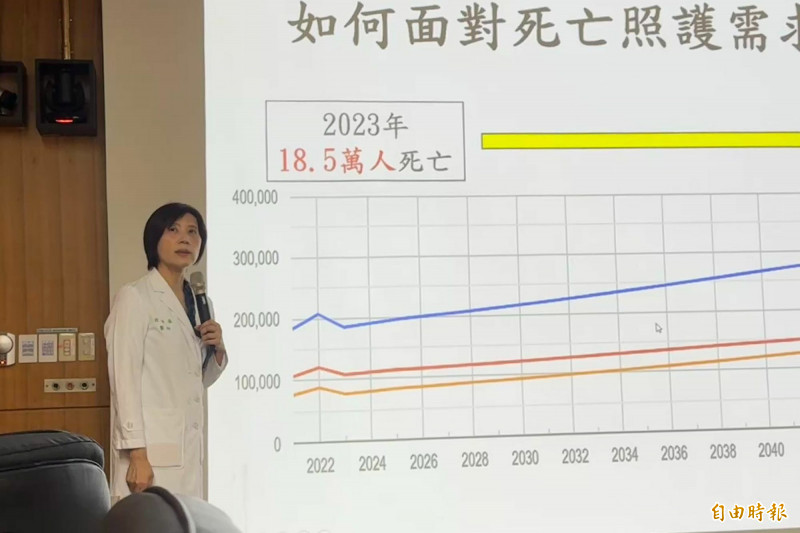

〔記者邱芷柔/台北報導〕當生命走到盡頭,許多人期待能少點痛苦,多點尊嚴,但有一群人常被卡在「善終」門外。據健保統計,國人死亡前1年接受安寧照護僅32%,其中癌友占64%,非癌患者僅23%。醫師直言,非癌病人安寧推動面臨2大困境,一是非癌疾病無清楚病程分期,醫師缺少明確轉介依據;二是病人與家屬普遍有「又不是得癌症,為什麼要做安寧?」遲疑,讓不少人在生命最後,錯過好好告別、安心離開的機會。

「不是不想轉,而是不敢轉。」事實上台灣早在2009年就將8大非癌末期疾病納入安寧給付,涵蓋失智症、中風、巴金森氏症、心臟衰竭、慢性阻塞性肺病、肺纖維化、肝硬化、腎衰竭等,走在全球前端,可惜的是非癌病人的安寧使用率仍然偏低。

台大醫院家庭醫學部主任程劭儀直言,這並非台灣獨有,全球都面臨同樣的難題,因此,台灣團隊積極參與國際非癌安寧共識的制定,亞洲僅有台灣與日本參與,目前已針對心臟衰竭、慢性肺阻塞、失智患者,完成安寧轉介指引。

她舉例,像是心臟衰竭若3個月內住院2次以上,就應評估是否進入安寧;失智症患者若無法吞嚥、長期臥床或完全喪失認知功能,也符合安寧條件,這些指引已獲國際醫學期刊認可,未來希望把指引持續擴展至腎臟病、神經退化等領域。

程劭儀也說,許多家庭仍將安寧誤解為「放棄治療」,尤其是非癌患者,更難跨出這一步,她強調,安寧不是放棄,而是幫助病人減輕痛苦,提升生命最後的品質,少一點無效醫療,多一點尊嚴和平靜。癌症之外的安寧,是未來30年要努力跨過的門檻,隨著台灣邁入超高齡社會,讓每個人都能好好告別,是醫療與社會必須正視的課題。

台大醫院自1995年成立緩和醫療病房,30年來已陪伴超過萬名末期病人走過人生最後一段路。適逢創院130週年,院方今(26日)舉辦記者會回顧這段歷程,並將於6月28日舉辦「緩和醫療病房30週年研討會」及「團隊夥伴回娘家」活動。

記者會上,連純慧分享父親連醫師在台大走完人生最後一程的故事,行醫40年的父親,在罹患惡性腦瘤復發後,選擇不再開刀,而是走向安寧與器官捐贈。她說,這是父親一輩子在診所張貼、勸病人要做的事,如今自己也身體力行。

住進安寧病房後,雖然父親的角色從醫師變成病人,醫護人員仍以「連醫師」相稱,表達對他一生奉獻的尊敬,遺體捐贈時,醫護人員整齊鞠躬,感謝「連醫師的大愛」,讓家屬感到圓滿無憾,也讓她深刻明白,父親的選擇不是放棄,而是對自己與家人的溫柔告別。

☆健康新聞不漏接,按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息,請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

發燒新聞

網友回應