解謎致命腹瀉!EPEC大腸桿菌毒素傷腸機制 新標靶療法曙光

〔記者陳成良/綜合報導〕澳洲拉籌伯大學(La Trobe University)科學家揭開致瀉性大腸桿菌 (EPEC) 毒素EspC之謎。研究首次解析其3D結構,闡明其如「分子剪刀」般破壞腸道細胞機制,為開發抗嚴重腹瀉的新型標靶療法帶來曙光。此成果發表於《腸道微生物》(Gut Microbes) 期刊。

美國知名科技網站《物理學家組織》(PhysOrg)報導,腸道致病性大腸桿菌 (Enteropathogenic E. coli, EPEC)是全球嬰幼兒腹瀉的主因,每年感染數百萬人,嚴重時可因脫水及電解質流失致命。研究共同領導者、拉籌伯大學的赫拉斯教授(Professor Begoña Heras)強調,在全球抗生素抗藥性加劇的背景下,理解此危險毒素的運作方式極為關鍵。

她指出,包含EPEC在內的多種大腸桿菌菌株抗藥性日增,每年導致全球約130萬名五歲以下兒童死於腹瀉相關疾病,因此揭示 EspC 的結構與功能,是阻止此致命威脅的關鍵一步。

當前,針對不同類型致病大腸桿菌(如近期引發菠菜召回、利用志賀毒素的STEC,或本研究利用EspC的EPEC)的感染,普遍使用廣效抗生素。然而,這些藥物會無差別地殺滅好菌與壞菌,加上大腸桿菌的快速適應力,使得抗藥性問題日益嚴重。

另一位共同領導者帕克斯曼博士(Dr. Jason Paxman) 警告,治療細菌感染的選項正快速流失,部分病原菌甚至已對所有已知抗生素產生抗藥性,這凸顯了開發新型標靶療法的急迫性。他解釋,新抗生素開發緩慢,且為避免加速抗藥性產生,使用上常受嚴格管制。傳統廣效抗生素更易對多種細菌施加演化壓力,導致抗藥性廣泛蔓延。

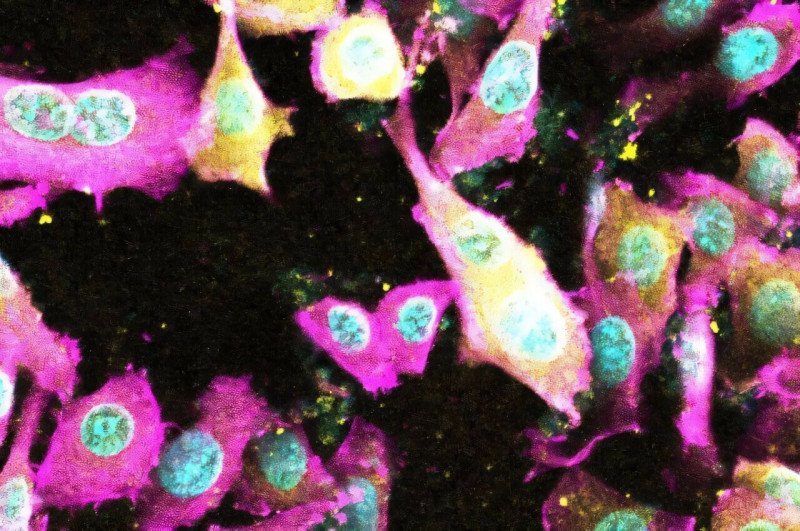

本研究第一作者皮拉皮提亞博士(Dr. Akila Pilapitiya) 說明,過去雖已知EspC是EPEC的武器,但其精密結構與作用機制一直是個謎。透過拉籌伯分子科學研究所(LIMS)及農業、生物醫學與環境學院(SABE)的跨領域團隊合作,研究人員成功解析出EspC的三維結構,揭示了其不同組成部分如何協同運作以達成破壞細胞的目的。這些知識為未來設計能精準「解除」EPEC 武裝、保護腸道細胞的新藥奠定了重要基礎。

赫拉斯教授總結道,這項研究成果不僅推進了對EPEC的理解,也展現了跨領域科學合作在應對複雜健康挑戰、催生創新療法上的巨大潛力。

發燒新聞

網友回應