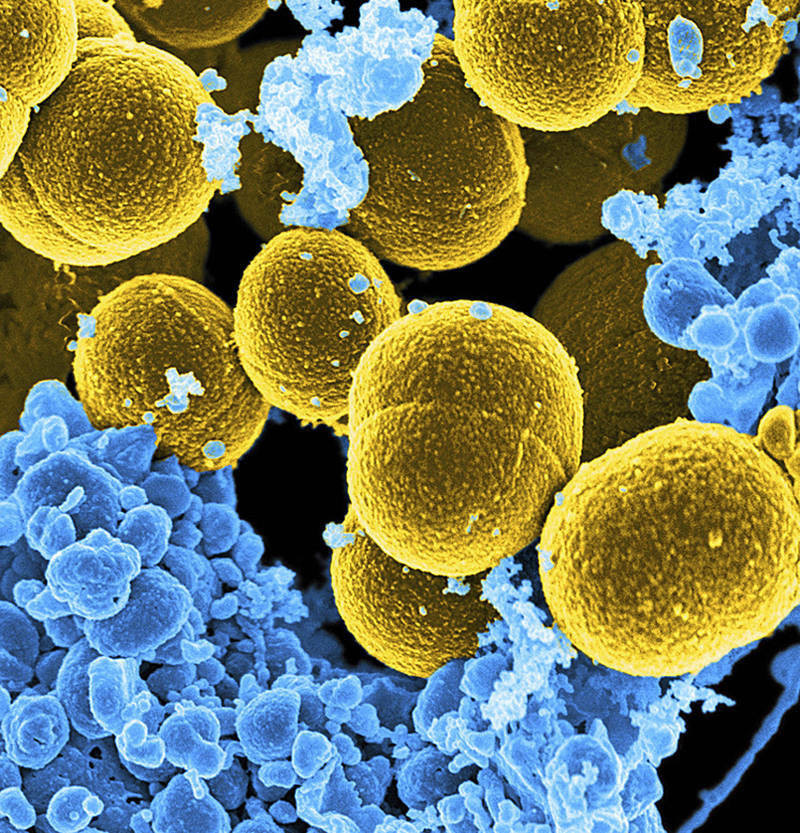

抗藥性細菌現弱點!「缺鎂」成關鍵突破點

〔編譯陳成良/綜合報導〕全球正⾯臨嚴峻的細菌抗藥性問題,科學家們正積極尋找解⽅。近期⼀項研究發現,某些抗藥性細菌為了抵抗抗⽣素,竟付出了「對鎂離⼦需求⼤增」的代價,這項發現或許可為對抗「超級細菌」開闢新途徑。據估計,若無法有效控制抗藥性問題,⾄ 2050 年,每年可能將有多達 200 萬⼈因此喪命。

科學新聞網站《Science Alert》報導,美國加州⼤學聖地牙哥分校的⼀個跨國研究團隊發現,部分細菌在獲得抗藥性的同時,也犧牲了在低鎂環境中的⽣存能⼒。該校的分子生物學家蘇爾(Gürol Süel)指出:「我們發現了抗藥性細菌的⼀個弱點。我們可以利⽤這⼀點來抑制抗藥性的產⽣,⽽不需使⽤藥物或有害的化學物質。」

研究團隊以常⾒的枯草桿菌(Bacillus subtilis)作為研究對象,發現具抗藥性的突變株中,其細胞內負責製造蛋⽩質的核糖體(ribosomes)會與鎂離⼦更緊密地結合。鎂離⼦不僅是維持核糖體結構的必需元素,也是細胞能量分⼦三磷酸腺苷(ATP)的重要組成部分。因此,這種緊密結合的特性,雖然讓細菌獲得了抗藥性,卻也導致細胞內可供 ATP 使用的鎂離⼦減少,反而使得抗藥性細菌在缺鎂的環境中難以⽣存。

該篇論⽂的第⼀作者、同為加州⼤學聖地牙哥分校的生物學家⽂恩彩(Eun Chae Moon)解釋:「在沒有抗⽣素的環境中,未突變的⼀般細菌株,會比具抗藥性的突變株更具⽣存優勢。這意味著,我們可以透過降低環境中的鎂含量,來抑制抗藥性細菌的擴散。」這個策略的優點在於,它不會傷害⼈體所需的正常菌群,因為這些菌株並不會過度與鎂離⼦結合。

不過,研究團隊也強調,並非所有抗藥性細菌都存在這項弱點,⽬前正積極探索其他細菌中是否也存在類似的機制。這項開創性的研究已發表於《科學前緣》(Science Advances)期刊。科學家希望這項發現能為對抗抗藥性細菌提供新的思路,不需仰賴開發新型抗⽣素,就能有效控制抗藥性細菌的擴散。

☆健康新聞不漏接,按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息,請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

發燒新聞

網友回應