健康網》子宮內膜異位症7成女性有經痛 4可能成因一次看

羅碧/核稿編輯

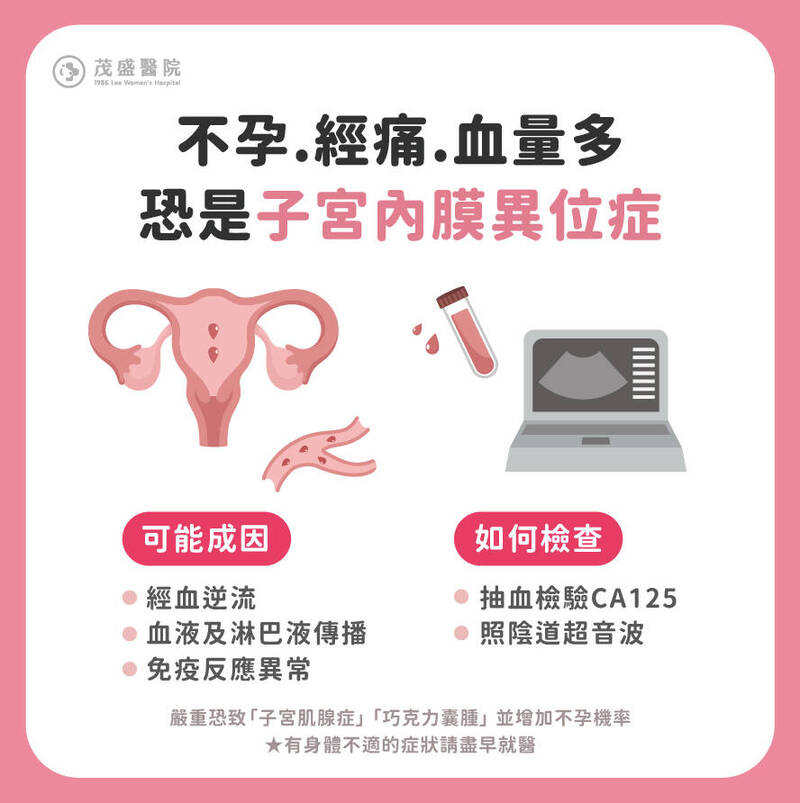

〔健康頻道/綜合報導〕「子宮內膜異位症」是指子宮內膜組織在子宮腔以外的地方生長造成的疾病,如果子宮內膜異位在子宮肌層,就會導致子宮肌腺症;若生長在卵巢內即為巧克力囊腫。茂盛醫院副院長陳明哲指出,據統計,患有子宮內膜異位症的女性中,約有70%會伴隨著經痛,發生成因目前尚未有定論,臨床上可初步分為:經血逆流、血液及淋巴液傳播、遺傳基因突變、異常免疫反應。

陳明哲表示,子宮內膜異位症發生率在20歲以後會逐漸提高,最好發於25-40歲;一般來說,子宮內膜會在剝落後流出體外形成月經,但剝落過程可能會發生血液逆流,使原本應該在子宮內的內膜跑到不對的地方生長。

子宮內膜異位症常見症狀

陳明哲說,子宮內膜異位症患者,通常會有經痛、性交疼痛、經血量過多等情形,嚴重者還會導致不孕。而根據內膜異位發生位置,可能還會出現不同的症狀:

●骨盆腔:由於慢性發炎或巧克力囊腫壓迫其他骨盆腔器官,會導致骨盆腔疼痛,這種痛感會持續發生,可透過治療緩解。

●膀胱或腸道:若子宮內膜細胞跑到膀胱或腸道,可能會出現排尿困難、週期性血尿、血便與腹瀉症狀。

●肺部:當子宮內膜細胞異位到肺部,就可能會發生週期性咳血。

●下腹痛:當子宮內膜異位發生在下腹或骨盆腔時,通常會伴隨腰、背痛症狀出現,此痛感可能會延伸至骨盆附近,導致引發下腹部疼痛及腹部腫脹感明顯等症狀。

●傷口疼痛與腫塊:如異位於剖腹產傷口,會導致局部疼痛和腫脹。

●會陰:若子宮內膜細胞因為生產而留在剖腹產的傷口或會陰,會讓患者感到疼痛,傷口也可能出現腫塊或出血。

子宮內膜異位症成因

陳明哲表示,關於子宮內膜異位症的成因目前尚未有定論,臨床上可初步分為以下幾種可能原因:

●經血逆流:月經來潮時,排出的子宮內膜組織經由輸卵管逆流至卵巢或子宮肌肉表層內。

●血液及淋巴液傳播:子宮內膜組織隨著血管及淋巴管,經體內循環系統異位到其他器官生長,如:肺部、淋巴結。

●遺傳基因突變:若家族成員曾罹患子宮內膜異位症,家族女性發生子宮內膜異位症的機率也會較高。

●異常免疫反應:免疫系統無法辨識異常的內膜細胞,因此身體無法吸收跑到不同部位的子宮內膜細胞,導致子宮內膜細胞依附身體不同組織器官。

子宮內膜異位症的檢查與診斷

●陰道超音波檢查:透過陰道超音波找出子宮內膜異位症位置,如子宮肌腺症、巧克力囊腫,是常見的子宮內膜異位症檢查方式。

●抽血檢查:透過血液中CA-125的數值進行檢查,CA-125正常值落在35u/ml以下,超過35u/ml則疑似疾病發生。不過數據容易受到月經、卵巢癌、子宮肌瘤等影響,雖無法當作子宮內膜異位症有效的檢驗方式,不過可以當作治療成效指標。

●腹腔鏡檢查:屬於侵入性檢查,透過腹腔內視鏡能直接觀察到腹腔內部狀況,檢查過程需進行全身麻醉,手術風險較高。

子宮內膜異位症治療

陳明哲提到,治療方法包括藥物治療(荷爾蒙治療)、手術治療及輔助生殖技術。選擇適當治療方式可有效減輕症狀、提升生活品質並增加懷孕機率。

陳明哲指出,根據統計,不孕症患者中有30-40%患有子宮內膜異位症,是影響女性健康與生育的重要疾病,早期檢測與持續追蹤對於預防併發症和維持健康至關重要。若症狀尚輕,透過治療能有效提升懷孕率,不過自然懷孕率在治療後會隨年齡增加逐漸下降,子宮內膜異位症治療後也可能復發,因此不少患者會選擇採用人工生殖進行輔助,以提升懷孕機率。

陳明哲提醒,若出現子宮內膜異位症相關症狀,建議盡早諮詢醫師,選擇適合的診療方式,以改善生活品質與健康狀況。

更多子宮內膜異位症相關資訊,可上茂盛醫院生殖醫學中心查詢。

發燒新聞

網友回應