健康網》6旬婦呼吸喘 一照心臟竟「像水壺」

葉立斌/核稿編輯

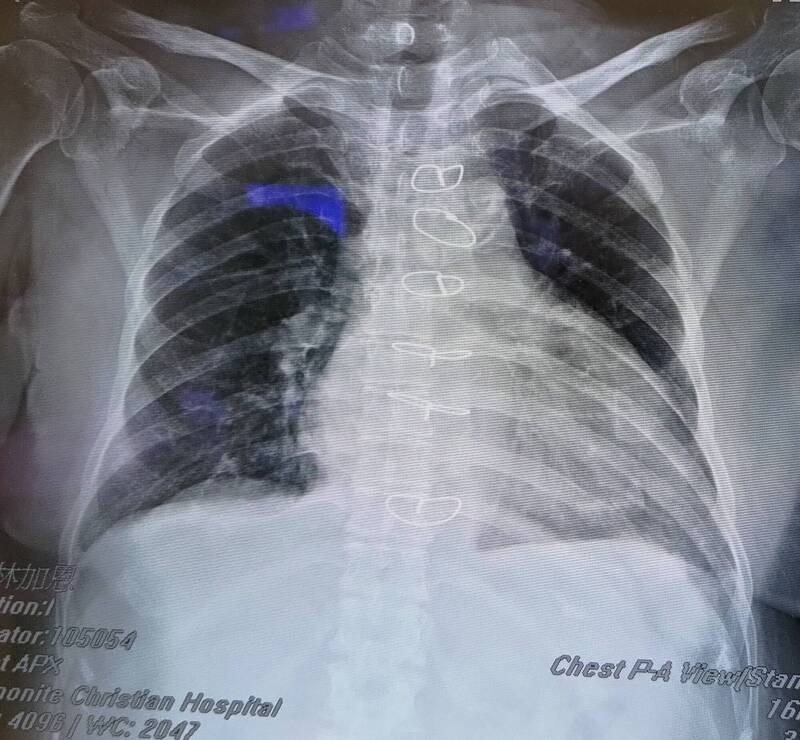

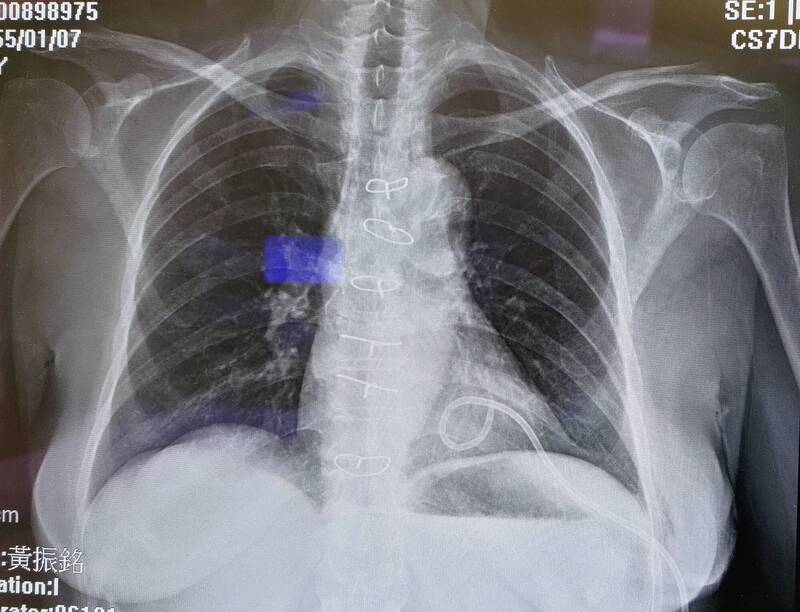

〔健康頻道/綜合報導〕69歲的婦人在4年前曾因左心房黏液瘤開刀治療,手術後有定期追蹤,最近因呼吸喘與雙腳水腫提早回診,門諾醫院心臟血管外科主任黃振銘理學評估為心臟衰竭,而肺部X光疑似有「水壺徵象」,經微創單孔胸腔內視鏡心包膜開窗手術,恢復良好,沒有心衰竭跡象,病理報告顯示為慢性發炎,心臟恢復正常大小,疤痕也只會像一條皺紋。

黃振銘在臉書專頁「心臟外科 黃振銘救心揪甘心」發文說明,每個人的心臟外面都會有一層完整的心包膜,心臟和心包膜中間的空腔只會有少量的心包膜液,有潤滑的作用,一般不會超過50c.c.。但當心包膜液量增加時,會逐漸壓迫心臟,讓心臟無法正常舒張,病人就可能有喘、水腫、胸悶、心悸、心搏過速等症狀。

大量心包膜積液 水壺徵象

黃振銘提到,古代西方的水壺是牛皮做的袋子,上方瓶口細窄,下方裝水的袋身是寬寬大大的。當病人有大量心包膜積液,站著照肺部X光時,心包膜積液會沉在心包膜腔的底部,照出來的形狀就像水壺,因此稱為「水壺徵象」。

黃振銘說,如果心包膜液在幾天內或幾小時內迅速增加到超過150c.c.,心臟就會受不了,這種狀況就是「急性心包膜填塞」,成因大多是創傷、出血。

黃振銘指出,如果是慢性的成因導致積液,例如尿毒症、自體免疫疾病、癌症、感染(肺結核、新冠)或發炎等,就會緩緩累積,心臟也會慢慢適應,所以患者出現症狀時,水量大多已經超過300c.c.,甚至有的會超過1000c.c.。

心包膜積液治療

黃振銘說,心包膜積液治療分成保守性和侵入性。保守治療主要是用利尿劑幫助水分排出和減少心包膜發炎的藥物。但在急性壓迫或積液量多時,藥物治療緩不濟急,就可能要採取侵入性的治療。

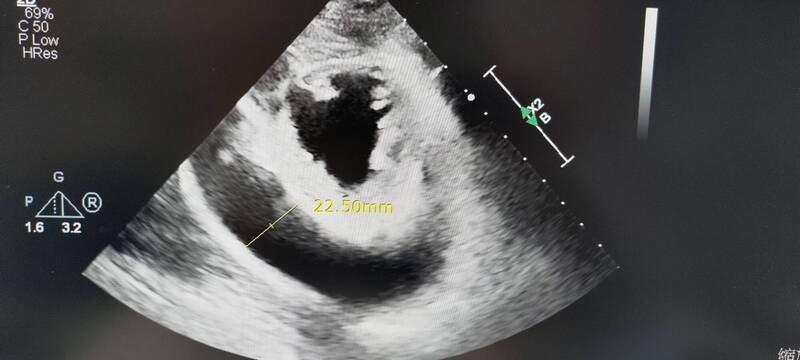

黃振銘表示,侵入性的治療包括放置引流管和心包膜開窗手術。引流管放置前會先用心臟超音波定位,找到比較好下針的位置,再插入0.3公分寬的引流管。放引流管的優點是放置時間短、傷口小,但缺點是有潛在刺傷心臟的危險性。

黃振銘提到,如果懷疑是癌症、反覆會出現心包膜積液的病因、之前曾經開過心臟造成沾黏,就會建議這些病人接受手術,把心包膜切一個洞(稱為心包膜開窗手術),讓心包膜積液通過這個洞流到肺部的肋膜腔,這樣就不會造成心臟的壓迫,切下來的心包膜可以送病理分析病因。

黃振銘說,由於該患者之前開過心臟,心包膜有些部份沾黏,加上之前腫瘤的病史,因此幫她安排微創單孔胸腔內視鏡心包膜開窗手術,術後恢復良好,傷口也只有不到4公分,比傳統心包膜開窗手術傷口8-10公分小了不少,還好病理報告顯示慢性發炎,不是癌症或腫瘤。

發燒新聞

網友回應