健康網》不是只有媽媽才會得! 醫「1招」判斷媽媽手

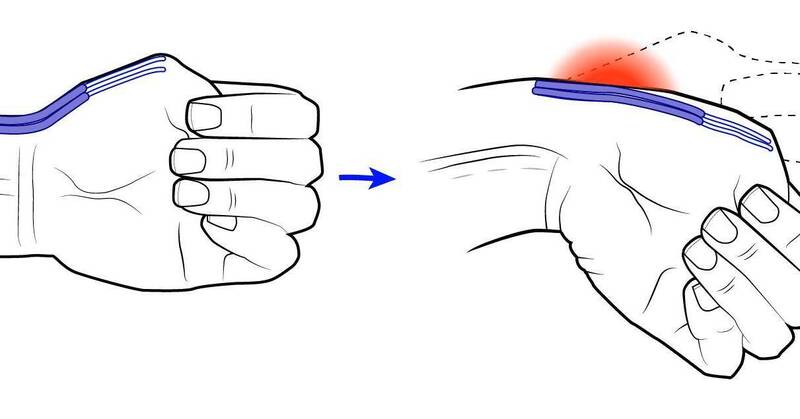

〔健康頻道/綜合報導〕媽媽手常見於30至50歲的女性,但並不是媽媽專利!聯新國際診所運動醫學科、復健專科醫師吳易澄指出,媽媽手是一種過度使用損傷,醫師在檢查時,通常會進行握拳尺偏試驗(Finkelstein Test),具體為患者將拇指握緊,手腕彎向小拇指側,若產生手腕疼痛則是陽性表現。

吳易澄在臉書粉專「吳易澄醫師-運動醫學 復健醫學」和個人網站發文介紹媽媽手成因及治療方式,其中第一線治療以類固醇(配合護腕效果更佳)、消炎藥、冰敷為主,進階治療則可以使用PRP注射療法或進行開刀手術治療患處。

吳易澄指出,媽媽手學術名稱狄奎凡氏症(de quervain syndrome),1895 年由瑞士醫生Fritz de Quervain首次描述,代表的是手腕第一個背側間隔的狹窄性腱鞘炎,手腕背側的外展拇長肌(APL)與伸拇短肌(EPB)這兩條肌腱穿過這個間隔,這是伸直拇指的兩條主要肌腱。

吳易澄說明,媽媽手通常是一種過度使用損傷,但也可能由直接創傷引起。移動拇指時,會感到卡住或明顯疼痛,逐漸變嚴重的手腕痛,可能會有聲響(wrist crepitus),手腕局部會有腫脹壓痛,有時會看到手腕腫脹,伴隨著充滿液體的囊腫。

流行病學

吳易澄表示,媽媽手通常發生於30至50歲的成年人,女性比男性更常見,影響全球0.5%的男性和1.3%的女性。研究發現大約40%的人在APL和EPB肌腱之間有間隔中的分隔,容易復發且需要手術介入的人中發生率更高。

風險因子

●孕期、產後媽媽、幼兒照顧者。

●需要用力抓握且手腕尺側過度偏斜或重複使用拇指的活動(例如打高爾夫球、保齡球、摔跤、飛盤、球拍運動 、標槍或鐵餅)。

●直接創傷伴有疤痕。

●類風濕性關節炎等免疫方面疾病。

●經常使用電子設備(例如:滑鼠、平扳電腦、手機)。

●有扳機指的病史。

症狀

吳易澄表示,媽媽手沿著手腕(拇指側)橈骨莖突逐漸發作的疼痛,持續數週至數月,在進行大量、不習慣的活動時可能會更劇烈。移動手腕或拇指會加劇疼痛。疼痛可能會延伸到拇指,向上延伸到前臂的背側,或偶爾延伸到肩部。

握拳尺偏試驗(Finkelstein Test)

吳易澄說明,媽媽手在理學檢查上,醫師會抓住患者的拇指,手腕尺側(小拇指側)偏離,陽性反應會在橈骨遠端產生劇烈疼痛。

診斷工具

●X光影像檢查(通常不需要):如果患者有外傷史或需要其他骨骼病理,如骨關節炎(OA)則可以拍攝。

●超音波:確認肌腱周圍有液體或增厚的支持帶、識別間室內隔的解剖變,超生引導下注射可能有助於確認診斷並確保正確注射藥物,這可能會提高療效並減少併發症和可能的復發。

●磁振造影測驗(MRI):媽媽手通常不需要使用MRI測驗,但如果考慮手術,可用於排除伴隨的病理狀況。

治療方式

第一線治療:

吳易澄指出,局部和口服消炎藥可能會使一些患者受益,尤其是在症狀急性發作期間。類固醇注射對大多數患者有效,62-100%的病人在類固醇注射後症狀減輕。注射方式建議超音波導引注射,觸診注射失敗通常是由於具有兩個腱鞘的解剖變異、第一個背間隔室中的分隔,另外水溶性皮質類固醇可減少局部併發症,包括皮下萎縮和色素沉著問題。

吳易澄補充,若使用類固醇注射加護腕的組合可能比單獨使用任何一種治療更有效。

進階治療:

吳易澄解釋,皮質類固醇如果皮質類固醇注射後症狀持續>3個月,保守治療無效,則可考慮手術鬆開第1背側纖維間隔。濃厚血小板血漿(PRP)注射和第1背側隔室經皮穿刺針腱切斷術的研究證據有限,近年有研究報告,使用超音波導引的PRP注射合併針腱切斷術作為替代的非手術療法,特別是在第一個背間隔室中分隔的困難案例。

發燒新聞

網友回應