肛門出血4種情況速就醫,醫:恐為大腸癌

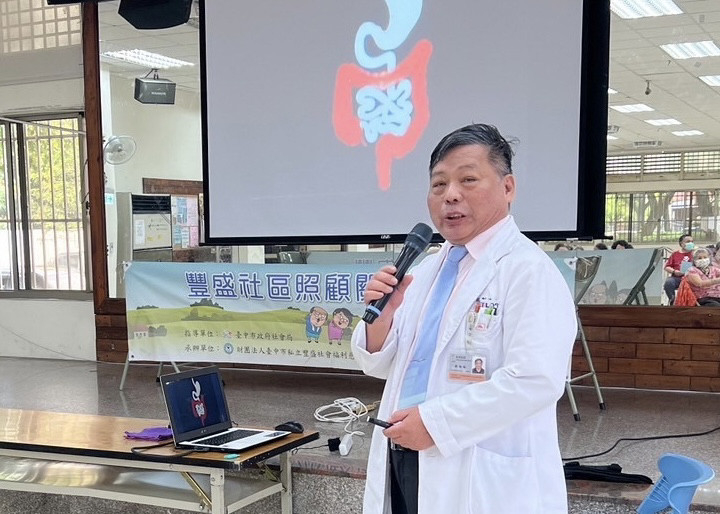

〔記者林旻臻/台中報導〕肛門出血常被認為是痔瘡及肛裂,不過烏日林新醫院大腸直腸外科主任劉添裕建議,應由大腸直腸專科醫師詳細檢查,尤其肛門出血合併大便次數或習慣改變、不明原因腹痛、便血混在大便中而非表面、本身為大腸癌病患家屬等情形,務必提高警覺。

根據衛生署統計資料,台灣歷年來癌死亡原因,大腸直腸癌久佔第4位,近年上升至第3位,在癌發生率方面,大腸癌更連續15年高居10大癌症之首,每年奪走6千多條人命。國健署也指出,早期大腸癌容易治癒,且5年存活率達9成以上,每兩年定期篩檢可降低2成9的晚期發生率,以及3成5的死亡率。

劉添裕表示,大腸直腸癌屬於病程較緩慢的癌症,只要早期發現並治療,絕對能有良好結果甚至根治。但早期幾乎毫無症狀,須透過定期健康檢查才能發現,有些家族性大腸息肉疾病,也會轉為大腸癌,建議:

1.50歲以上無症狀:至少每3年做一次大腸直腸的詳細檢查。

2.有大腸直腸癌家族史:全家皆為高危險群,應立即接受篩檢。

3.患有大腸直腸疾病者:應與大腸直腸專科醫師配合,接受適當治療,並定期追蹤檢查。

劉添裕指出,一般治療痔瘡包括保守療法(保養)、注射療法、紅內線熱療法、橡皮筋結紮法及手術療法。其中手術病人僅佔就醫人口1/10,大部分的病人都能以門診治療達到目的,痔瘡大多症狀會自行緩解,但容易再患,治療目的應以減輕症狀為首要,選擇較安全可靠的方法。另外,坊間尚有許多偏方如枯療法、冷凍療法等,其治療效果不佳,恐有嚴重後遺症,切忌嘗試。

☆健康新聞不漏接,按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息,請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

發燒新聞

網友回應