OL無症狀健檢發現胰臟癌 醫提醒胰臟囊腫高達20%恐成癌

〔記者許麗娟/高雄報導〕上班族郭小姐去年底健檢時發現腹部疑有2公分結石,進一步檢查是長在胰臟尾部的惡性胰腺實性假乳突狀腫瘤,對此,醫師提醒,近1個月連續為3名女性切除惡性胰臟癌腫瘤,且都是非實心的胰臟囊腫,3人皆宣稱無症狀,胰臟癌雖然早期不易被發現,但胰臟囊腫卻能從檢查中發現和持續追蹤,呼籲千萬不可忽視。

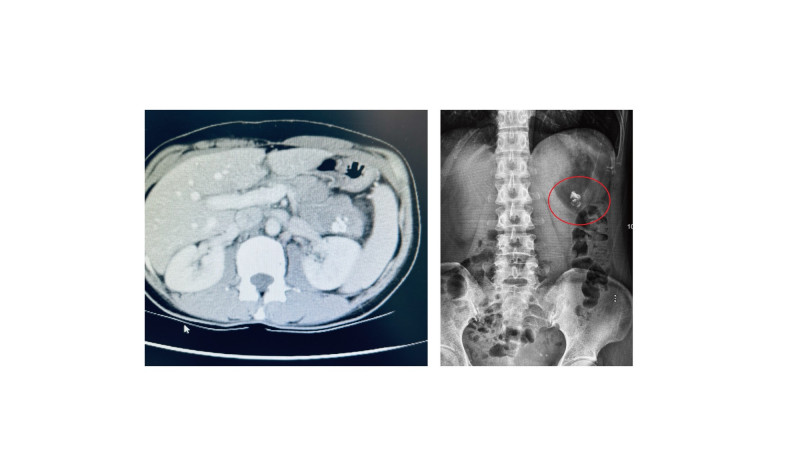

今年40歲的郭小姐表示,她平日生活規律、飲食正常,也無不良習慣,卻沒想到在無聲無息中被「癌症」找上身,因已4、5年未做檢健,因此去年底趁工作空檔安排檢查,卻發現左側腹部疑似有2公分結石,今年初到教學醫院經電腦斷層掃瞄,醫生判定為胰臟尾部腫瘤,建議做手術切除。

郭小姐經友人介紹到博田國際醫院找高醫退休的肝膽胰臟外科李金德教授求診,經核磁共振檢查發現腫瘤位於胰臟尾部,極可能擴散至脾臟,原本欲連脾臟一同切除,但術中發現未擴散至脾臟而予以保留,但腫瘤經病理切片確定為惡性腫瘤,屬於囊狀、罕見的胰腺實性假乳突狀腫瘤,因早期發現、治療,5年存活率可達95-97%。

對此,李金德表示,胰臟癌的形態可分為實心與囊狀,實心包括胰導管腺癌、神經內分泌瘤,最常見卻無法早期發現,發現時多已是晚期;而囊狀包括有胰導管腺癌、黏液性囊腫、實性偽乳突腫瘤、囊狀神經內泌瘤,可經由超音波或電腦斷層檢查發現,有20%在10年內會變成癌症,若是早期發現且未轉移至淋巴,5年內的存活率相當高,但當囊腫變大,甚至大於4公分以上且已轉移至淋巴或其他內臟,存活率可能就僅剩20%以下。

李金德進一步說明,2月份進行手術的3名胰臟囊腫病例,郭小姐算是比較幸運早期發現、早期治療,而且沒有轉移至淋巴,只需手術切除即可,但未來有8%會轉移,需持續追蹤;另一例是72歲女性,有腹脹、長期左側腹痛,電腦斷層檢查發現胰臟體尾部囊腫瘤5X6公分,診斷為胰導管癌合併淋巴轉移,手術切除後需化療,5年存活率僅3.2-8%;第3例則是58歲女性,有上腹痛、糖尿病,2年前曾檢查出胰臟小囊腫,經電腦斷層發現胰臟體尾部囊腫瘤6X7公分,經診斷為胰黏液性癌合併肝臟、淋巴轉移,手術切除後需化療,5年存活率約11.5-23.6%。

李金德提醒,病患雖然都稱無症狀,但大多會出現心窩部不舒服或牽引至背部的痛,或有啃心的痛、悶痛或腰痠等徵兆都應注意,而引發胰臟癌的因子包括胰臟腫瘤、新發現的糖尿病或糖尿病病情突然加重、太胖且不運動,還有少部分是遺傳基因、喝酒造成酒精性胰臟炎、抽菸等,建議應定期做健康檢查,一旦發現囊腫應持續追蹤,避免變成胰臟癌。

發燒新聞

網友回應