三高6旬男大腸長6顆息肉腺瘤 醫:切除防癌化

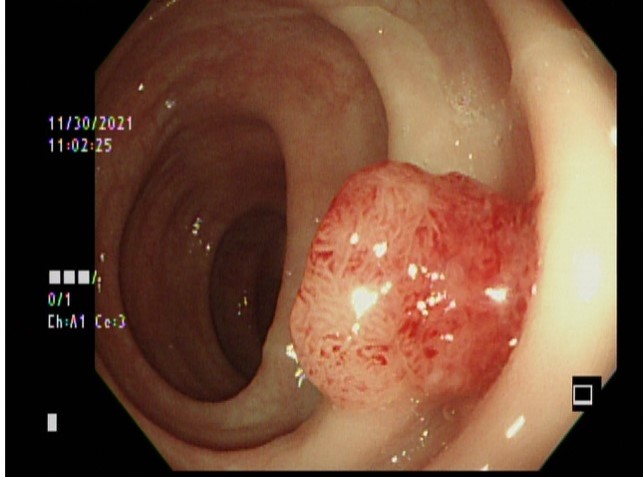

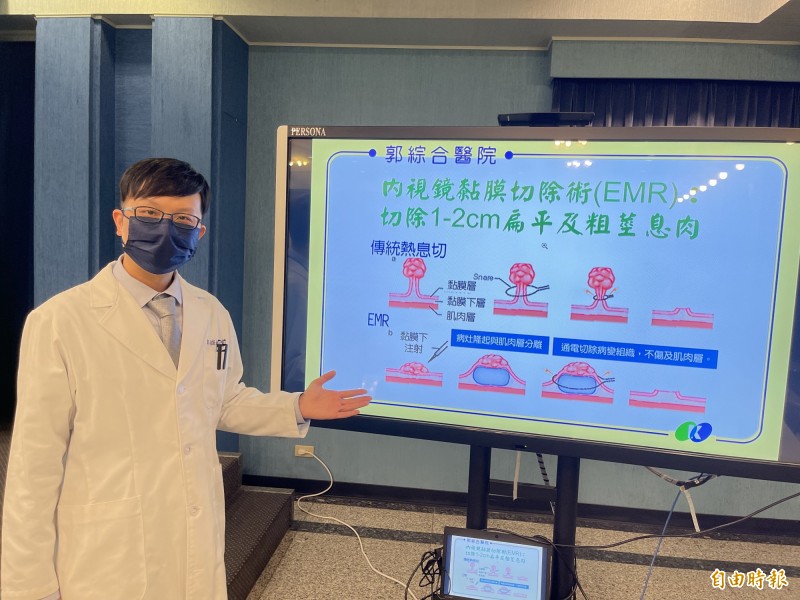

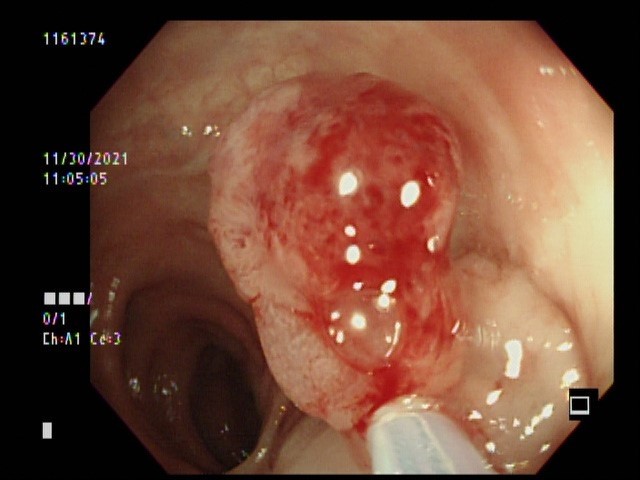

〔記者王俊忠/台南報導〕66歲盧先生有3高病史在診所追蹤,平日少運動、身形肥胖,他到衛生所檢驗糞便潛血陽性,轉到郭綜合醫院胃腸內科門診,大腸鏡檢查發現整段大腸有大小不等息肉6顆,最大息肉1.2公分位於乙狀結腸,確認尚是良性的管絨毛腺瘤,以內視鏡黏膜手術切除、防止癌化。

郭綜合醫院胃腸肝膽科主治醫師林詮斌指出,大腸息肉是大腸壁上的突起,由表皮不正常增生形成,依病理組織可分為增生性、腺瘤性息肉、鋸齒狀腺瘤3種,後二者有癌化風險需切除。台灣50歲以上腺瘤性息肉發生率男性約30-40%、女性約15-20%,好發率相當高。

一般大腸息肉通常無明顯臨床症狀,當發生如腹痛、血便、排便習慣改變、裡急後重(想上大號、坐上馬桶時卻排不出來)或是貧血時,息肉往往已經增大有明顯細胞病變,甚至已經是大腸癌。因此,早期發現腺瘤性息肉並切除,以預防大腸癌就格外重要。

林詮斌表示,對於男女在50歲以上、近親(一等親)有大腸癌家族史、常抽菸喝酒、曾罹患發炎性腸道疾病、飲食愛吃紅肉、高油脂、少蔬果纖維或肥胖、缺乏運動者,都是大腸癌的高風險族群,建議家族一等親內有大腸癌病史者,從40歲起就應做大腸鏡檢查;至於一般無癌病家族史、本身無症狀者,可從50歲起每兩年做1次糞便潛血檢查,如糞便潛血陽性者,儘快做大腸鏡完整檢查。

林詮斌強調,預防大腸癌有3要素,1是每1至2年做1次糞便潛血檢驗,2是完整的大腸鏡檢查、3則是完全切除腺瘤性息肉,如此可降低大腸癌發生率約90%、降低死亡率約18%至33%。

☆健康新聞不漏接,按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息,請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

發燒新聞

網友回應