「墜腸」嚴重恐致命 醫:鼠蹊部有腫塊速就醫

〔記者王俊忠/台南報導〕1名50餘歲男子1年多前就覺得鼠蹊部有腫塊,1年來因武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情、畏懼到醫院手術,延誤治療,直到去年底因腫塊愈大、還推不回去疼痛,患者才到醫院掛急診,醫師評估疝氣推不回去、是鉗頓型疝氣,觀察腸未壞死、無腹膜炎情形,安排做腹腔鏡修補手術,順利完成治療出院。

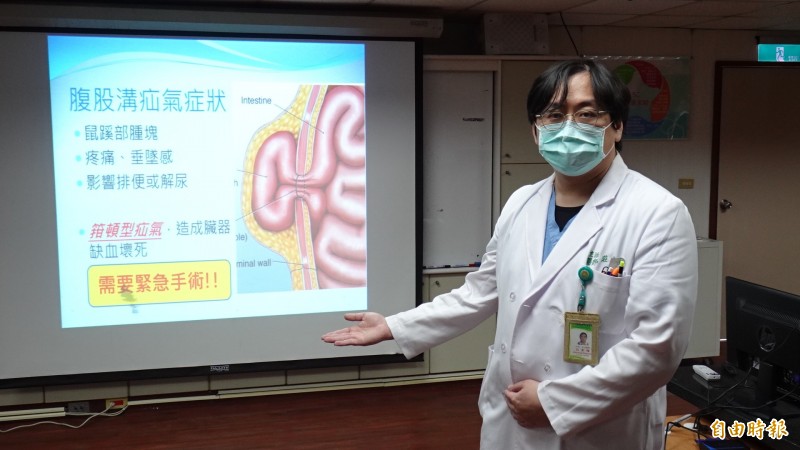

醫師提醒疝氣如造成腸壞死、腹膜炎,嚴重時會危及生命,所以不論男女,只要摸到覺得鼠蹊部有不明腫塊,就該儘快就醫診療。

衛福部台南醫院一般外科主治醫師莊育權指出,疝氣成因是構成腹壁的肌肉或筋膜,可能因為受傷、老化或先天性缺陷,變得比較薄弱,同時有提拿重物、咳嗽、便秘、肥胖甚至懷孕等因素造成腹內壓上升,肌肉或筋膜裂開使一部分腸子或內臟經過這個裂孔凸出到外面,形成所謂疝氣。

最常見的是出現在鼠蹊部位的腹股溝疝氣,症狀是鼠蹊部位或是睪丸陰囊位置有隆起變大的腫塊,且此腫塊在人躺下休息時就會逐漸消失;部分病人會有疼痛不適及垂墜感。

莊育權說,鉗頓型疝氣是疝氣常見併發症,意即腸子掉入疝氣囊後卡住、回不去腹腔內。卡住後會造成腸子的血流受阻,病人會出現腸缺血並有明顯痛感,若繼續置之不理,只要短短數小時腸子可能缺血壞死,病人需做緊急剖腹手術切除壞死腸子與重建,之後狀況穩定再做疝氣修補手術。

莊育權表示,疝氣修補手術分為傳統開腹與較微創的腹腔鏡手術,部南醫從2016年起引進腹腔鏡疝氣手術,全腹膜外疝氣修補術僅需3個1到1.5公分的小傷口;傳統手術需要1個4到6公分的傷口,腹腔鏡術後疼痛較小,1週內可恢復日常生活,但仍建議手術後1週內在家多休息、減少走路;1個月內避免激烈運動、搬重物或騎搬機車等腹部會用力的動作,以降低復發率。

發燒新聞

網友回應