髖關節發育不全熬35年 「機器人手臂髖關節置換術」令行走自如

〔記者蘇金鳳/台中報導〕黃姓女子先天髖關節發育不全,直到跌倒撞到髖部造成脫臼變形,才就醫進行雙側「機器人手臂髖關節置換術」,已能行走自如,復原良好,回診接受院方舉行「恭喜康復」慶祝會。

35歲黃女從小被診斷患有先天性髖關節發育不全,不過除了走路姿勢有點搖晃外,並不影響她的日常活動,所以年輕時沒有積極治療。

不料2個月前,卻因煮飯不慎跌倒撞到髖部,導致嚴重脫臼變形,造成她急性疼痛一個禮拜,前便長安醫院就醫,院方建議開刀治療,接受建議進行雙側「機器人手臂髖關節置換術」,日前已能行走自如。

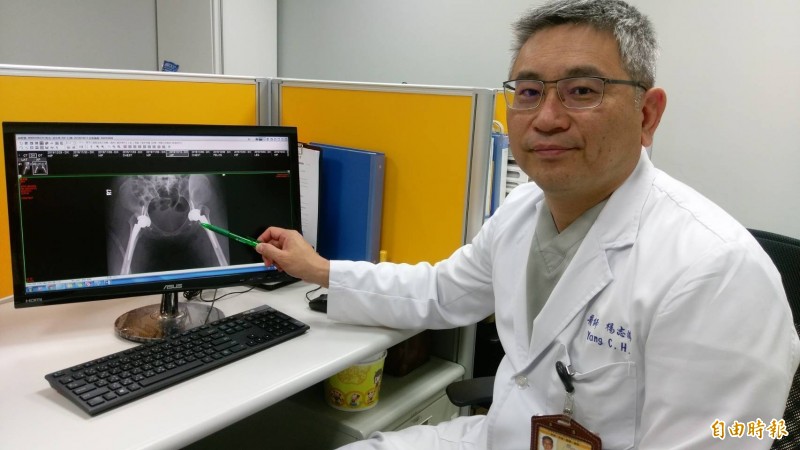

長安醫院骨科主任楊志鴻表示,從黃女髖部的X光片可知,原本就有先天性髖關節發育不全的問題,因跌倒撞擊的關係,更導致右側髖關節往上位移近9cm,手術困難度相對較高,對患者而言要承受相當大的風險。

因此便建議她透過「機器人手臂髖關節置換術」,在骨科醫療團隊合作下,完成精準定位置換雙側髖關節,從X光片的位置和角度,皆符合人體工學和解剖構造位置,術後二個月,患者即重回正常的生活型態,是一般髖關節手術所無法達成的雙髖置換新技術。

黃女表示,考量到傳統人工關節置換術,會有再次脫臼開刀的風險,相比之下,透過機器人手臂置換,不僅定位精準脫位機率低,且恢復期短可以較早重回職場工作、所以才會選擇這樣的手術方式。

楊志鴻表示,走路不穩、經常跌倒,都和先天性髖關節發育不全脫不了關係,黃女就在這樣跌跌撞撞的日子裡度過35年,直到跌倒導致髖部嚴重變形脫臼,才不得不手術治療。

其實先天性髖關節發育不全是可以早期發現,父母只要多注意孩子們走路的的步態,透過及早檢查篩檢,可以盡早做小兒矯正手術。一旦等到成年才發現,骨頭都發育完整以後,就只能接受髖關節置換手術。

發燒新聞

網友回應