醫病》17%患者沒感覺 有心臟顫動病史中風風險高10倍

〔記者詹士弘/雲林報導〕60歲以上民眾,每100人有4人有心房顫動的症狀,而到了80歲以上,盛行率更提高到每10人就會有1人,心房顫動病人中風機率較一般人高出10倍;由於有17%的患者對心房顫動是沒有感覺,很容易忽略醫療介入而發生不幸。

有糖尿病、高血壓及中風病史的76歲簡先生,最近因心跳過快、心悸不舒服,併有胸悶而就醫,他表示心跳從沒這麼快。經安排心電圖檢查,發現原來是心房顫動在作怪,經給予抗心律不整藥物治療並且給予新型口服抗凝血劑後,症狀大幅改善,已順利出院。

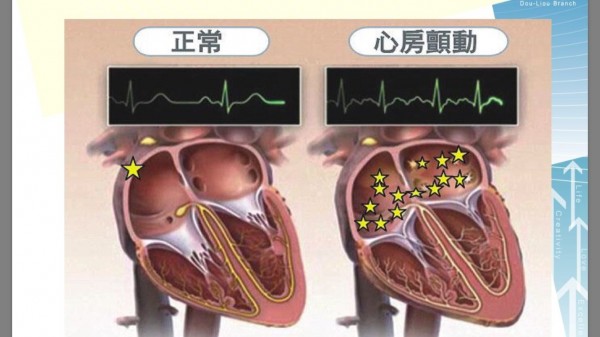

成大斗六分院心臟血管科醫師蔡俊雄指出,心房顫動是會造成心跳不規則的「心律不整」,心房每分鐘可跳350至600次,沒有正常收縮,反而跳得不規則且非常快速,因此可能造成病人心悸、胸悶、喘、四肢無力或頭暈目眩等不舒服,嚴重者甚至會暈厥。

心房顫動會引起併發症腦中風。相較於正常心律族群,中風的機率高出了約10倍;且其中風發生後1個月內的死亡率也更正常心律中風患者的3倍。不過,蔡俊雄也表示,並非所有心房顫動的病人都會有症狀,大約有17%的患者對心房顫動是沒有感覺,如此反而容易疏忽預防,更容易發生中風。

蔡俊雄表示,傳統口服抗凝血藥物雖可降低中風機率,但是治療劑量範圍非常狹窄,且與其他藥物及食物間會有交互作用,容易影響其血中濃度,不同病人的劑量需求差異性也很大,難以預測;此外,傳統口服抗凝血藥物易造成出血且不易止血。

蔡俊雄說台灣目前有4種新型口服抗凝血藥物可用於心房顫動的中風預防,具有使用更方便、不需常常抽血去監測藥物濃度、造成腦出血的機率也大幅降低等的優點。惟並非所有心房顫動患者都適合新型口服抗凝血藥物如重度腎功能不全、嚴重風濕性二尖瓣狹窄,及接受過金屬瓣膜置換術的病人,就不適用。

發燒新聞

網友回應