飛秒雷射減少角膜內皮受損 白內障術後穩定

文/馬惠康

71歲林女士,患有角膜內皮細胞營養失調症。幾年前左眼視網膜手術導致角膜水腫,接受角膜移植,起初視力恢復不錯,後來又視網膜剝離再次手術,導致移植之眼角膜受損,視力掉到只有眼前辨手指數60公分。

2年前病患右眼白內障加深,矯正視力只有0.4,但角膜內皮細胞數目只有每平方毫米840個,是正常人的1/3左右,很有可能是白內障手術後,導致角膜內皮受損,從而發生角膜水腫,因此與病患討論後,施行飛秒雷射輔助的白內障手術,並植入人工水晶體。如今2年過去,病患右眼角膜仍維持澄清透明,且裸視1.0,對手術結果很滿意。

「角膜內皮細胞營養失調症」是因為角膜內皮細胞內的粒線體功能喪失,導致排水功能變差,造成角膜水腫的1種遺傳性疾病。在美國40歲以上的白人發生率為4%,同時也是需要做角膜移植的最主要原因。

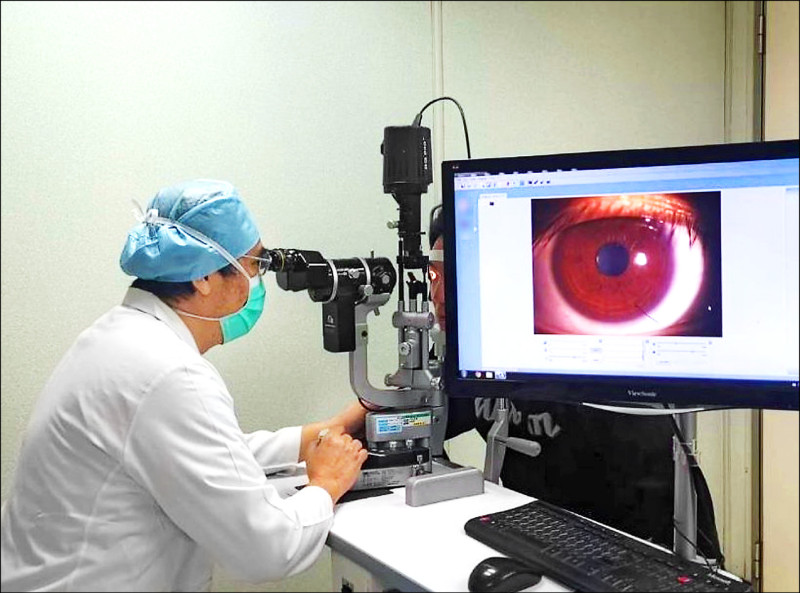

此病通常中年發病,且隨著年齡增長越來越嚴重,而此時也正是白內障發生、需要手術的年齡層。此症在早期不容易觀察,需要用內皮細胞顯微鏡觀察。若白內障手術前沒有事先診斷出來並採取防範措施,就有可能造成術後角膜水腫的併發症。

一般的超音波乳化白內障手術,是利用超音波能量乳化晶核後吸出碎片。飛秒雷射輔助的超音波乳化術,則是使用雷射光先將晶核切碎後吸出,因雷射光束是聚焦在水晶體上,較不易傷及角膜內皮細胞。

筆者近年研究發現,與傳統的超音波乳化術相較,使用飛秒雷射輔助的手術,可以顯著降低所使用超音波的能量以及使用的時間。同時,在6個月的觀察期間,角膜內皮細胞的損失率,在使用飛秒雷射組普遍低於傳統超音波乳化手術組,並在手術後3個月達到統計上的差異。

這項成果已於2024年發表在《Journal of Cataract & Refractive Surgery(JCRS)》期刊。

筆者最近進一步將觀察期延長到2年,仍然得到類似的結論,同時觀察到白內障術後角膜內皮細胞的耗損,在術後6個月就趨於穩定,不再變化。這項發現今年也同樣被JCRS雜誌所接受。

然而,使用飛秒雷射減少內皮細胞的傷害,仍有一些限制,首先是病人仍需有一定數量的內皮細胞。

若術前細胞數已低到接近臨界值每平方毫米500-600個,只要再稍有傷害,角膜就會失去功能而水腫;其次,若白內障太成熟,使用雷射切碎晶核所需的能量還是很高,這也是為何現在眼科醫師不主張病人白內障等到成熟再來開的原因之一。

(作者為林口長庚醫院眼科部醫師)

發燒新聞

網友回應