拔牙傷口難癒合 癌症藥物引發顎骨壞死

文/葉梓賢

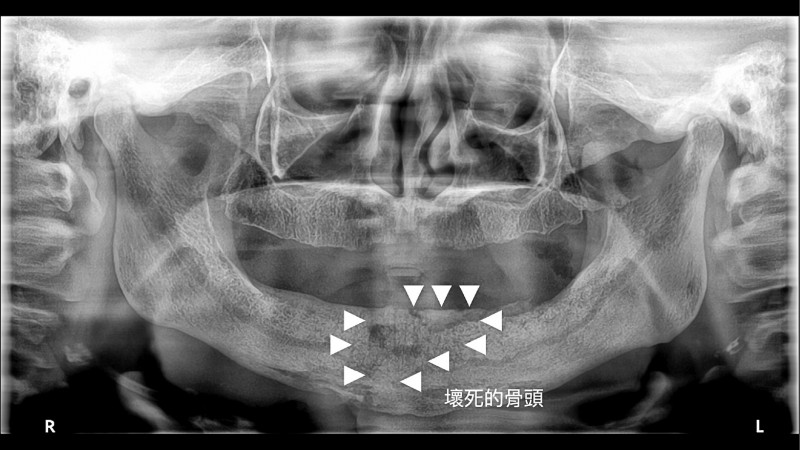

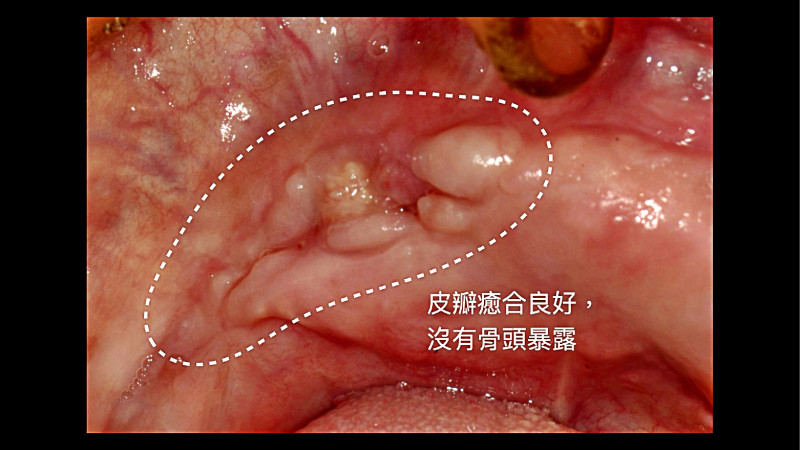

一名74歲患者在診所拔牙後傷口遲遲無法癒合,到醫院牙科門診時已出現持續性疼痛、腫脹、化膿等症狀。原來她是乳癌合併骨轉移病人,有使用單株抗體抑制骨轉移相關藥物,導致出現顎骨壞死症候群(MRONJ),經進行清創與皮瓣修補,2個月後口腔黏膜才癒合。

常見的顎骨壞死症候群患者,主要是因癌症或骨質疏鬆治療,使用單株抗體或雙磷酸鹽類藥物,抑制蝕骨細胞生長,導致拔牙後,無法先將舊骨頭溶蝕代謝排出,導致傷口久久無法癒合。

宜等傷口癒合再治療骨轉移

通常癌症合併骨轉移的病人,大都是已經進入末期,為顧及治療期間生活品質,建議先至牙醫檢查,若需拔牙或植牙治療,建議等傷口癒合後,再開始癌症轉移治療。

有些病人牙齒沒有問題,但吃了骨質疏鬆或抑制骨轉移的藥物,也會發生自發性顎骨壞死症狀,整體來看,顎骨壞死症候群病人一年有10幾例,包括乳癌、攝護腺癌患者發生骨轉移時,都會使用類似藥物,當病人出現牙齒疼痛或嘴巴附近疼痛時,才會被會診到牙科。

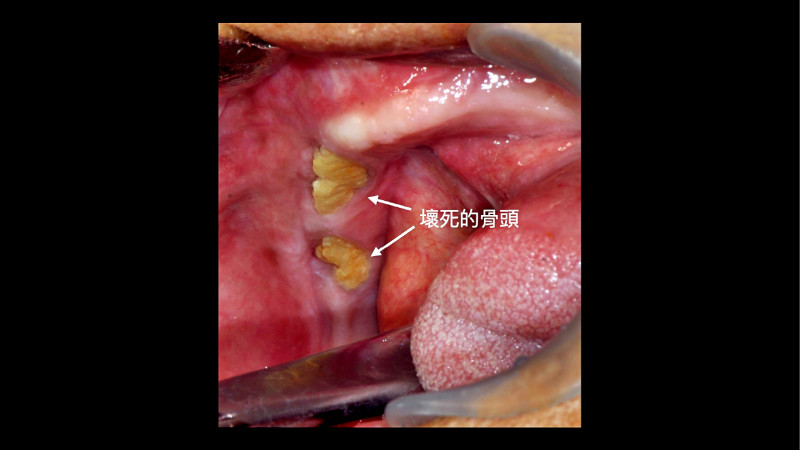

顎骨壞死症候群病人的主要症狀是牙齒疼痛、牙齦腫脹、長膿包、或有顎骨外露、甚至上顎骨發炎合併鼻竇炎症狀,醫師會先以門診漱口藥水沖洗為主,盡可能減少壞死骨頭的細菌量,等待壞死的骨頭和健康的骨頭分離。這時就看游離的骨頭是否可以在門診取出,如果不行,就需要手術移除。移除後會依軟組織缺損的範圍來決定是否需要皮瓣修補。

部分藥物會造成牙齦出血

還有許多藥物也會影響到牙科治療,例如治療兒童、青少年濾過性病毒感染的四環黴素,會使牙齒被染色,部分高血壓藥物會讓牙肉增生,也曾有心血管疾病抗凝血藥物造成牙齦出血等症狀。

預防勝於治療,因此,在非必要或緊急的情況下,應該先將口腔內拔牙問題治療完畢,並衛教告知患者可能遇到的風險,再進行遏止骨轉移的藥物治療。拔牙後的患者也應該利用3個月健保高風險牙科免費洗牙,順便追蹤檢查牙齒。

(作者為花蓮慈濟醫院牙科部主治醫師)

發燒新聞

網友回應