吞嚥刺痛 竟是藥物性食道炎

文/吳明駿

一位23歲男性,因為3天前開始胸口悶脹,吞嚥時有刺痛感,來到我的門診。

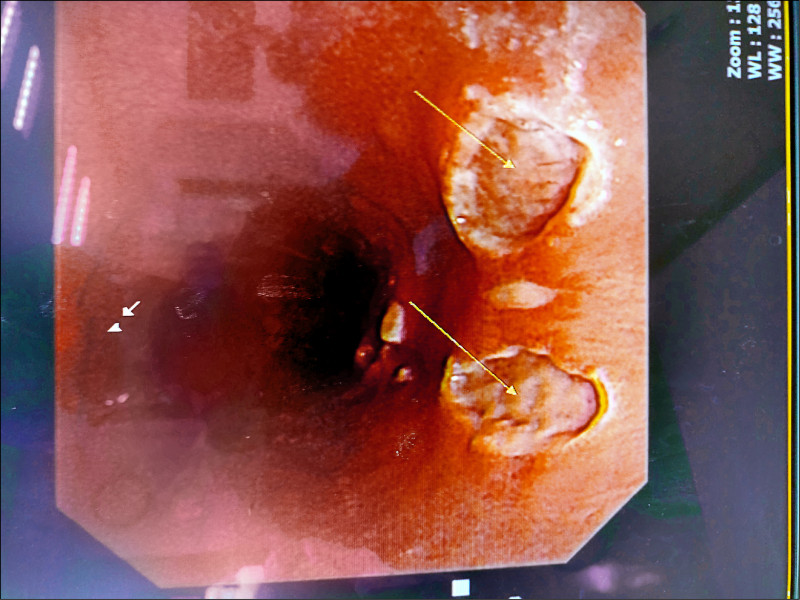

內視鏡顯示食物下段,有2個界線清楚,大小約0.5公分的潰瘍(如圖),詳細詢問發現,病人最近曾經感冒,吃了止痛藥,內含非類固醇抗發炎藥物(NSAIDs),他自述服藥時並沒有喝適量的水,最後診斷是藥物性食道炎。

藥物性食道炎的發生率不低,每年大約每10萬人中,就有大約5人會被確診;容易引起藥物性食道炎的藥物,主要是抗生素、止痛消炎藥、還有治療骨質疏鬆的雙磷酸鹽藥物。

吃藥的姿勢、藥丸大小、吃藥時是否喝足量的飲水、以及食道的構造是否有變異,都能影響藥物性食道炎的發生機率;臨床症狀包括吞嚥疼痛、胸悶胸痛、胃酸逆流、或吞嚥困難,嚴重者可能會嘔血、解黑便、腹部劇痛、甚至體重減輕。

診斷方式為胃鏡檢查,通常可見邊界明顯、單一或多個淺層潰瘍,旁邊的食道黏膜相對正常,影響的位置較常在上段食道(主動脈彎曲壓迫狹窄處),或下段食道(左心房擴大壓迫狹窄處);內視鏡檢可以在有需要的時候,作切片化驗,與其他造成吞嚥困難或疼痛的病灶,例如感染性食道炎,或癌症做區別。

藥物性食道炎的預後很好,大多數的人在停止服用相關藥物後,症狀在7-10天後獲得改善;治療藥物可以給予質子幫浦抑制劑PPI和黏膜保護劑,請病人在組織修復期避免吃過燙或太硬的食物,吃軟質食物加速黏膜癒合。

吃藥至少要配100c.c.的開水

提醒民眾,吃藥時至少得配100c.c.的開水,並且維持直立姿勢至少5-10分鐘,才能幫助藥物順利通過食道,避免藥丸過度地摩擦與破壞食道黏膜,阻止藥物性食道炎的發生。

(作者為東勢農民醫院胃腸肝膽科主治醫師)

發燒新聞

網友回應