5旬老總頸椎間盤突出麻痛夜難眠 人工頸椎間盤手術助康復

〔記者陳建志/台中報導〕55歲男子「李總」多年前出現頸椎壓迫症狀,期間雖接受各種保守治療,但成效不佳;今(2025)年初更出現手麻、頸痛,麻木感從手指延伸到前臂,頸肩疼痛更讓他徹夜難眠,就醫後確診是「低位頸椎間盤突出症」,討論後醫生安排進行自費微創人工頸椎間盤置換手術,術後大幅改善生活品質,讓他重展歡顏。

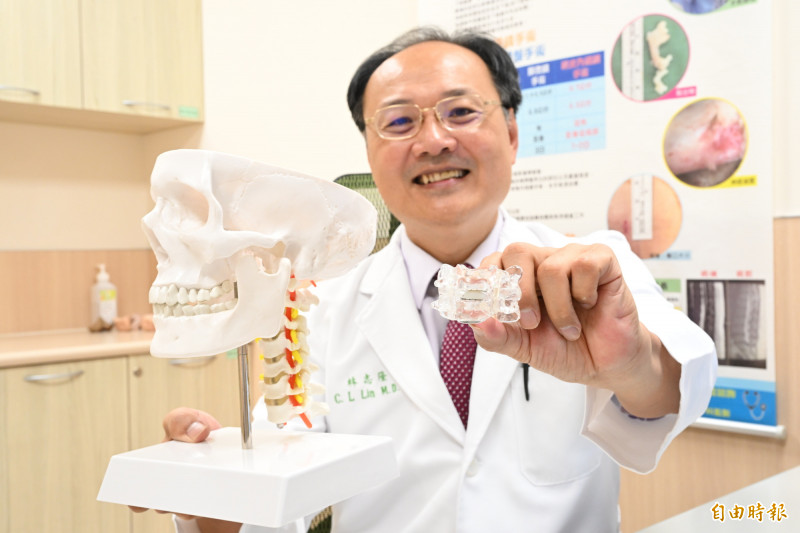

亞洲大學附屬醫院神經外科醫學中心副院長林志隆表示,該名患者8年前就飽受頸部痠痛之苦,但看到身旁友人術後恢復狀況有好有壞,讓他對手術卻步,不過嘗試物理治療、注射以及針灸等各種保守治療,但效果不如預期,讓他下定決心接受手術治療。

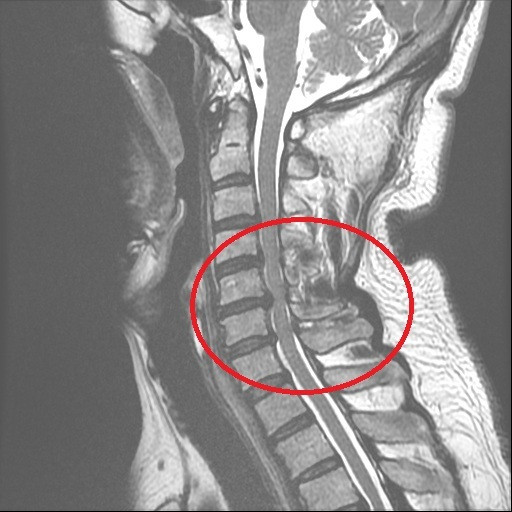

林志隆表示,經安排磁振造影(MRI)檢查後,確認患者的頸椎C56及C67節頸椎間盤嚴重突出,已經壓迫到脊髓與神經根,是典型的「低位頸椎間盤突出症」。這種病症在40歲以上族群中相當常見,尤其長時間使用電腦、低頭看手機者,更是高風險族群,不及時處理恐會進一步發展為脊髓型頸椎病,造成永久性神經傷害。

林志隆表示,討論後為患者進行微創人工頸椎間盤置換手術,此技術已十分成熟,會從頸部前側進行微創切口,取出壓迫神經的病變椎間盤,再植入具原生椎間盤彈性與旋轉功能活動度的人工椎體。這種人工椎間盤由鈦合金材質與醫療級高分子材料製成、設計,術後可保留頸椎自然的活動度,十分適合患者這類仍需維持工作與活動品質的患者。

手術時間約3小時,術後當天即能下床,1週內症狀明顯改善,患者表示「握力有顯著增加」,且睡眠品質也大幅好轉,下個月已經預約球友下場打高爾夫,開心恢復正常生活。

林志隆提醒,頸椎病變正逐漸年輕化,許多患者不到40歲便出現頸痛、手麻等症狀,一旦出現持續性麻木、痠痛、動作不靈敏或走路不穩,就應及早就醫安排神經學檢查與影像診斷,再依症狀嚴重程度,給予不同治療方式。

☆健康新聞不漏接,按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息,請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

發燒新聞

網友回應