科學家為「不死」水熊蟲紋身 助攻奈米生醫研究

〔編譯陳成良/綜合報導〕丹麥技術大學(DTU)科學家利用新技術,首度成功在微小活體水熊蟲(tardigrade)身上「紋上」精密奈米圖案。這項發表於《奈米通訊》(Nano Letters)的突破,證實了在生物體進行微奈米加工的可行性,為開發微型生物相容裝置、感測器及活體奈米機器人等應用開啟新頁。

在奈米技術中,於微小表面蝕刻精細圖案至關重要,但要在脆弱活體上實現高解析度加工向來是重大挑戰。此研究旨在探索結合奈米技術與生物系統的潛力,未來或可擴展應用於細菌等其他微生物。

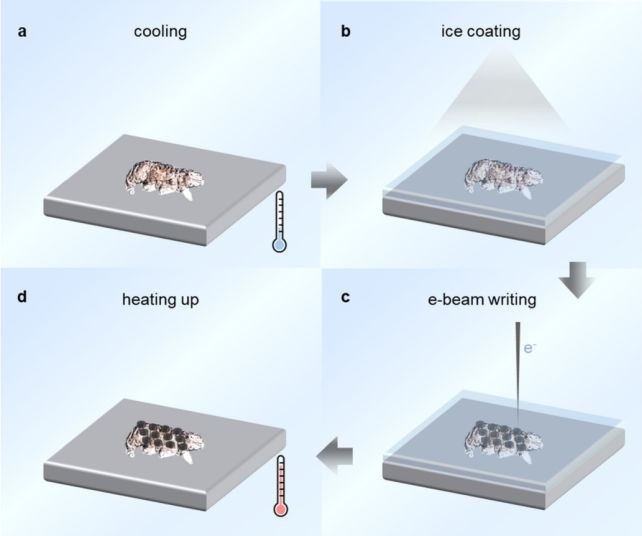

《Science Alert》報導,研究團隊改良了「冰微影術」(ice lithography)這項奈米加工技術。它屬於電子束微影術,利用電子束蝕刻圖案。為避免電子束直接衝擊造成損傷或污染,科學家發現在目標物與電子束間覆蓋薄冰作為保護層,能達成極高解析度蝕刻。

水熊蟲以強韌生命力聞名,能在惡劣環境下脫水進入「乾眠」(cryptobiosis)代謝暫停狀態,環境好轉即復甦。研究團隊利用此特性,先誘導水熊蟲乾眠,使其能承受後續實驗條件。實驗時,單隻乾眠水熊蟲置於真空室的碳複合紙上,冷卻至攝氏零下143度,再塗上液態茴香醚(anisole)作為保護冰層。

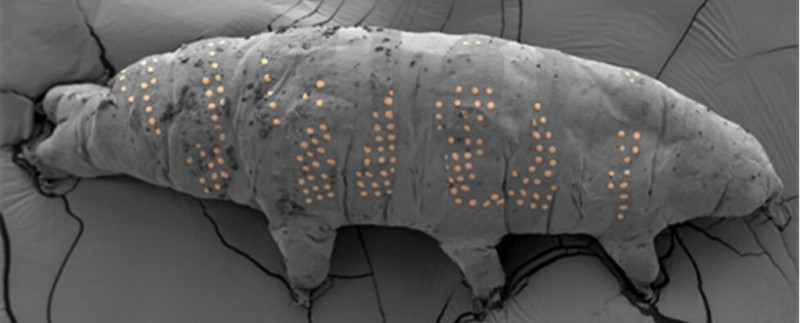

接著,電子束依預設圖案照射,使保護層的茴香醚在照射區反應,形成能黏附於水熊蟲表皮的新化合物。待水熊蟲回溫後,精細圖案即留在其體表,細節可小至72奈米(約人類髮絲千分之一寬)。最後,科學家取出水熊蟲補充水分,嘗試使其復甦。

結果顯示,40%的水熊蟲成功存活且行動正常,體表帶著奈米「紋身」。這些圖案相當耐久,歷經拉伸、浸泡、沖洗與乾燥處理後仍清晰可見。研究證實,冰微影術確實能在活體生物上進行原位微奈米圖案製作。

儘管水熊蟲抗壓性極強,其他生物未必能承受此過程,但這項研究畢竟是開創性的一步。技術可行性獲證實後,科學家可望改良製程以提高存活率。團隊認為,此方法未來或適用於其他抗壓性強或適合低溫保存的生物,並預期將更多微奈米製造技術融入生物系統,可望加速微生物感測、仿生裝置及活體微型機器人等領域的進展。

☆健康新聞不漏接,按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息,請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

發燒新聞

網友回應