比流感大兩倍!芬蘭發現巨型病毒 證實北歐廣泛分佈

〔編譯陳成良/綜合報導〕芬蘭科學家首度於本土發現一種巨型病毒,並將其命名為「于韋斯屈萊病毒」(Jyvaskylavirus)。這項由芬蘭于韋斯屈萊大學 (University of Jyväskylä) 奈米科學中心主導的研究顯示,這類能感染阿米巴原蟲的龐大病毒,在北歐土壤與水域中的分佈可能比先前認為的更為廣泛。

病毒在自然界無所不在,雖然多數對人類無害,卻在生態系統中扮演著至關重要的角色。近年來,科學家陸續發現體型如細菌般巨大的「巨型病毒」,牠們主要感染阿米巴原蟲及其他微生物。過去這類病毒大多在歐洲與南美洲被發現,學界對其生命週期和地理分佈模式仍所知不多。

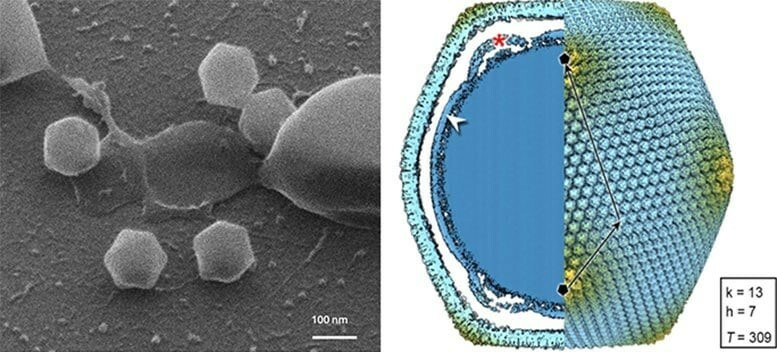

據《每日科技網》(scitechdaily)報導,這次在芬蘭發現的Jyvaskylavirus,是研究人員將環境樣本與一種名為「卡氏棘阿米巴」(Acanthamoeba castellanii) 的阿米巴原蟲培養物混合後分離出來的。病毒顆粒直徑約 200 奈米,體積大約是流感病毒或冠狀病毒的兩倍。

研究團隊透過跨國合作,成功解析了Jyvaskylavirus的基因組與結構。于韋斯屈萊大學的松德伯格教授 (Professor Lotta-Riina Sundberg) 指出,分析結果顯示Jyvaskylavirus 與先前在法國分離出的「馬賽病毒株」(Marseilleviruses) 有親緣關係。此外,研究團隊在其他環境樣本中也偵測到了新的巨型病毒。

這項發表於國際期刊《eLife》的研究成果,不僅是芬蘭首次分離出巨型病毒,更意味著這類病毒在土壤和水體中的普遍性可能被低估了,即使在緯度較高的北歐環境也是如此。

松德伯格教授強調,此發現有助於科學界更深入地理解微生物之間的相互作用,以及病毒在調節所有生物族群數量上所扮演的角色,同時也為巨型病毒的結構研究提供了新的見解,並凸顯了學界對於許多這類生物實體的結構、起源與功能仍有大量未知領域待探索。

發燒新聞

網友回應