去年逾6千人罹結核病 醫:潛伏期長 高風險者快篩檢

〔記者林志怡/台北報導〕3月24日是世界結核病日,我國也持續以2035年消除結核病為目標。胸腔內科醫師提醒,結核菌感染後,有數月至數十年的潛伏期,曾接觸結核病患者的民眾務必參加「潛伏結核感染(LTBI)檢驗」,才能及早發現與治療,降低未來發病風險。

疾管署長莊人祥指出,我國結核病新案發生率已從2005年的每10萬人口73例降低至2024年的每10萬人口27例,累積降幅63%,並持續以2035年消除結核病為目標,但去年仍有6222人罹病,且高達64%是65歲以上年長個案,此一族群共病眾多、診斷難度高,在高齡化趨勢下,未來結核病防治相當困難。

台灣結合暨肺部疾病醫學會理事長王振源解釋,結核病是死亡率最高的傳染性疾病,且患者感染後,會先進入「潛伏結核感染(LTBI)」階段,此後3個月至數年間,維持有傳播力卻無症狀的狀態,彷彿穩定的「恐怖平衡」,直到身體狀況不佳時,結核菌才會開始活動,成為「活動性結核病」。

王振源指出,進入活動性結核病階段後,結核菌會開始破壞肺部組織,即使未來康復,仍會留下疤痕並影響肺功能,或增加長期併發症風險,也有研究顯示,曾罹患結核病者,未來肺癌發生率較高,但若能在潛伏階段就完成診斷並確實治療,可預防90%的「活動性結核病」。

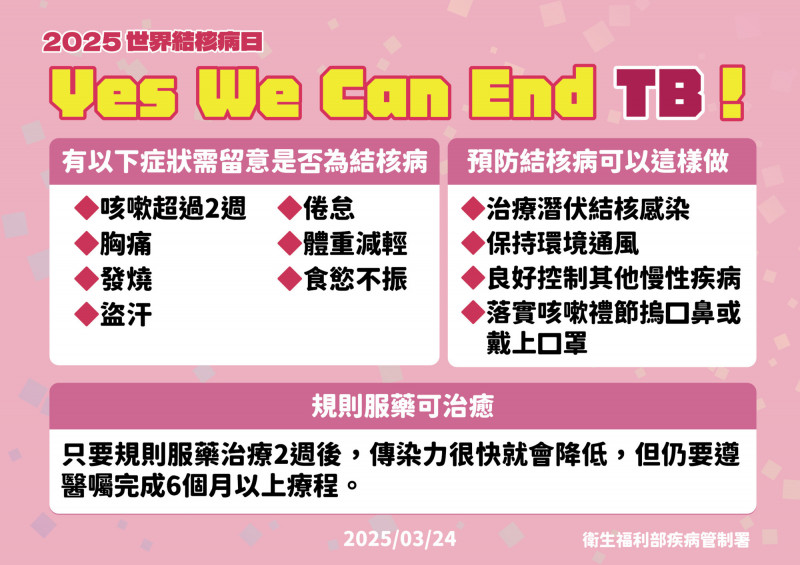

中華民國防癆協會理事長余明治則補充,結核病主要通過空氣、飛沫傳染,漫長的潛伏期過後,患者容易有慢性咳嗽、咳痰、咳血、胸痛、夜間盜汗、體重減輕等症狀,在治療時會透過基因檢測確認菌種是否具有抗藥性,若為非抗藥性結核菌,規律服藥2週後,傳染力就會下降,6個月就能完成療程。

余明治進一步指出,具有多重抗藥性的結核菌種,以往需要治療長達2年,但最新的口服藥只需6個月就能完成治療,我國幾乎都是採取此一處方,但也提醒民眾,結核病治療時間長、過程辛苦,並仍存在副作用,親友的陪伴與關懷相當重要,呼籲民眾確診後務必規律服藥、完成療程。

此外,疾管署提醒,結核病患者的接觸者可透過抽血檢驗,確認是否有LTBI,陽性個案會由衛生單位轉介至合作醫療院所進行治療評估,為響應3月24日世界結核病日,疾管署也推出為期2個月的抽獎活動,只要完成LTBI篩檢並填寫資料,即可獲得抽獎資格,陽性且完成治療者,還能再抽精美好禮。

發燒新聞

網友回應