聽損威脅生活品質 專家:人工電子耳助重獲新「聲」

〔記者邱芷柔/台北報導〕幼童聽力損失會影響語言發展與學習,成人則可能面臨社交孤立甚至加劇失智風險,專家提醒,長期戴耳機或經常處於工廠、娛樂場所和交通噪音中,可能會損害聽力,對於重度至極重度聽損者,植入人工電子耳是有效的改善方式,而及早發現並治療是關鍵。

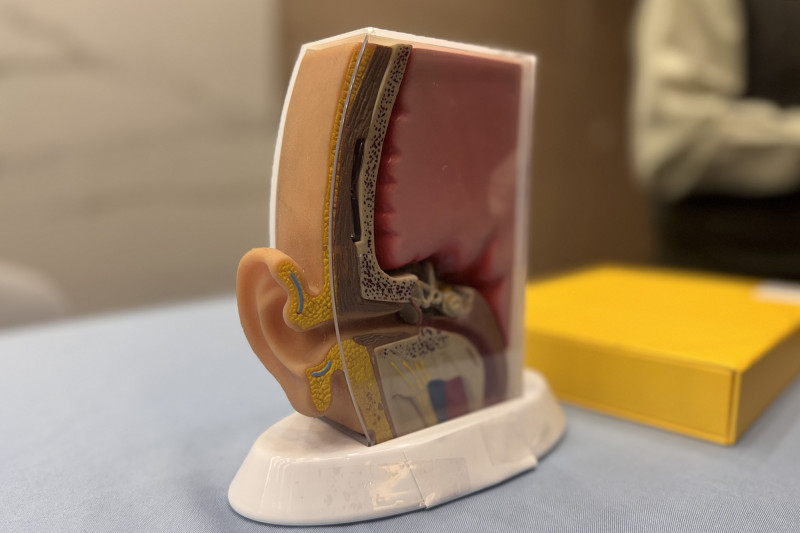

食藥署今(11日)舉辦「迎向美好新聲 人工電子耳」記者會,邀請專家進行分享。台北馬偕紀念醫院耳鼻喉頭頸部資深主治醫師林鴻清指出,耳朵所聽見的聲音,是由聲波經過中耳鼓膜震動後,傳遞到內耳的耳蝸產生的電訊號,再藉由聽神經傳到腦部形成聽覺,當耳蝸受損無法傳導電訊號時,置放人工電子耳是發展成熟的解決方案。

林鴻清提到,老化、突發性耳聾、中耳炎,或長期暴露於噪音環境如工廠、捷運、娛樂場所等,都可能損害聽力。嬰幼兒的先天性聽損會影響語言、認知發展,成人的後天性聽損則可能造成溝通障礙、憂鬱甚至失智。

林鴻清說,對於聽損患者,助聽器是首選,但若無效,則需考慮植入人工電子耳。電子耳分為內、外兩部分,通過手術植入頭皮下,將聲音信號直接傳遞到聽覺神經,繞過受損的內耳。

「臨床上見證患者因植入人工電子耳而翻轉人生的案例太多了!」林鴻清分享,一位年逾60的婦女,在植入人工電子耳後,當天即恢復聽力,能與朋友正常交談重新找回自信。感謝政府已提供兒童雙側人工電子耳的健保給付,並期盼未來能開放成人單耳給付,因為對於仍需養家活口的成人,若能重獲聽力,將為人生帶來更多希望與美好。

然而並非所有聽損患者適合植入人工電子耳。食藥署副署長王德原提醒,若是聽神經缺損、萎縮或中樞聽覺認知系統受損的患者即不適用,在接受植入手術前務必與耳鼻喉科醫師充分溝通並接受專業醫療團隊的評估,病患及家屬應充分了解其功能與限制,並積極配合術後聽力復健,才能有效改善聽力。

食藥署統計,目前台灣共有39張人工電子耳許可證,均為國外輸入,近5年都沒有接獲電子耳的不良反應通報。

☆健康新聞不漏接,按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息,請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

發燒新聞

網友回應