拒當「少奶奶」 醫師提醒乳房重建六大風險 術前注意三重點

〔記者邱芷柔/台北報導〕為了塑造身材曲線,越來越多人選擇隆乳來獲得傲人胸圍,此外隨著乳癌年輕化,除了切除病灶,不少患者希望透過乳房重建找回自信,醫師提醒,無論是疾病或外觀考量,乳房植入會有胸部不對稱、莢膜攣縮、植入物移位或滲漏破裂、組織鈣化、乳頭與乳房皮膚感覺異常、間變性大細胞淋巴癌(BIA-ALCL)罹病率增加等6大風險,此外,若超過一年還出現「延遲性腫脹」,也屬不正常,應儘速就醫,術後3至5年應要做影像學檢查追蹤。

台北榮總外科部整形外科主治醫師蕭福尹表示,乳房植入物可分為兩大類,生理食鹽水填充及矽膠填充,可從腋下、乳暈周圍、乳房下方皺摺、肚臍或癌症治療的原傷口等植入。

已知的不良反應包括植入物破裂、填充物滲透、莢膜攣縮、組織鈣化、乳頭與乳房皮膚感覺異常、乳房兩側不對稱、位移等,甚至可能增加罹患BIA-ALCL的風險,此外,矽膠植入物也可能干擾乳房X光攝影,增加檢查困難度。

蕭福尹說,莢膜攣縮是身體保護機制,植入物放進乳房後夾饃會慢慢緊縮,讓外來物的體積愈小愈好,因此可能導致乳房變形,除了不美觀還可能伴隨疼痛情形,需要手術治療處理,也曾發生患者植入後20年至30年才出現滲漏。

蕭福尹提到,BIA-ALCL發生率約2千分之1至8萬分之1,台灣曾有個案,植入後約8至10年發生,典型症狀為「延遲性血清腫」,國外有些個案是摸到腫塊,或腋下淋巴結腫脹,因此術後1年突然發腫脹或腫塊,就要特別小心,建議植入後每2至3年進行影像學檢查。

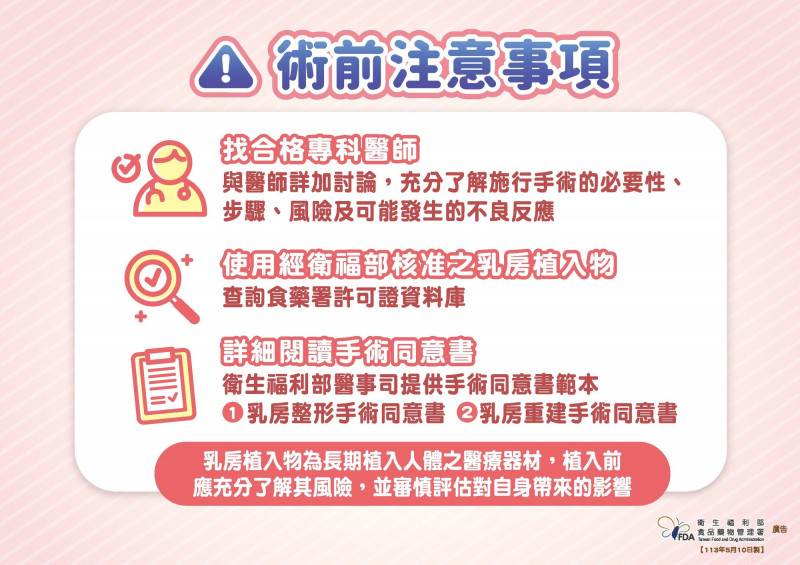

蕭福尹指出,乳房植入手術術前需注意三大重點,第一是找合格專科醫師,與醫師詳談手術必要性、步驟、風險及可能的不良反應,第二是使用經衛福部核准的植入物,可查詢食藥署許可證資料庫,第三是詳細閱讀手術同意書,可參考衛福部提供的手術同意書範本。

食藥署副署長王德原提醒,乳房植入物為第三等級醫療器材,由矽膠彈性外殼填充等滲透壓生理食鹽水,或填充具黏彈性的矽膠組成,可依個人需求選擇適當的形狀及尺寸,因屬長期植入人體的醫療器材,植入前應充分了解其風險,並審慎評估對自身帶來的影響。

☆健康新聞不漏接,按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息,請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

發燒新聞

網友回應