給家長的3法則 陪伴孩子走過校園霸凌

〔記者廖雪茹/新竹報導〕新竹1名16歲高一女生小晴(化名),常常在學校被同學嘲笑、排擠長達半年,導致她情緒低落,甚至不想去學校,每到週日晚上,想起隔天要上學就會焦慮失眠,到了週一晨起則肚子痛、頭痛;因為太頻繁請假,老師與家長溝通建議前往精神科門診了解狀況,經過醫師長期的診療與心理諮商,漸漸地幫助小晴走出陰霾,串連家長與學校建構「防霸凌」安全網。

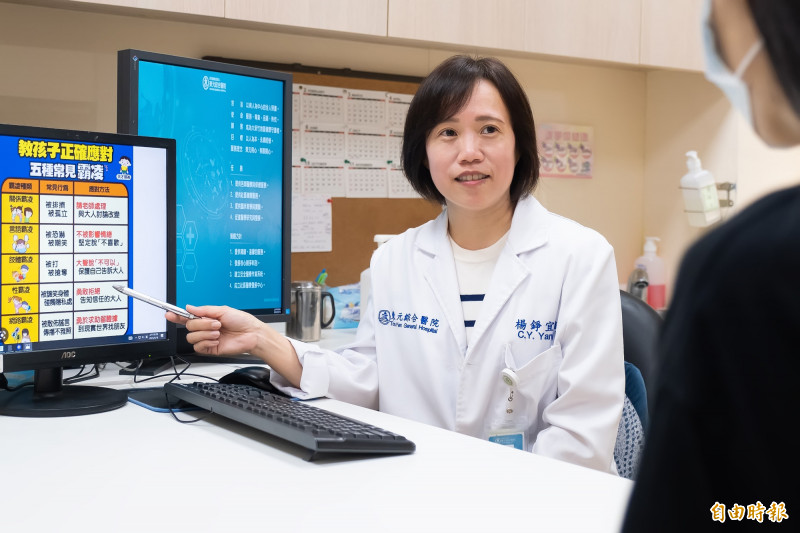

東元綜合醫院精神科主任楊錚宜觀察,類似個案在診間,小孩往往顯得沉默,家長則十分焦慮與激動,滔滔講述他們如何處理孩子的狀況;因為焦急地想快速幫忙孩子找出可能的原因和解決方法,於是常會出現下列3種反應,反而更加重孩子的難過與壓力:

●責怪孩子:例如「你之前怎麼都沒說!」、「不是告訴你,跟同學約定好的事情就要做到,你沒做到別人當然不高興。」

●氣急敗壞地想找老師及對方理論:社交情境是錯綜複雜的,有時很難釐清對錯,衝動行事可能會導致孩子在同學間的處境更艱難。

●忽略孩子的告狀和情緒:不把孩子的抱怨當回事,只回應「這沒什麼吧,不要理他們就好!」、「這學期很快就過了,忍耐一下就好了」或「堅強一點!你要自己去處理!」

上述3種回應,隱藏的訊息是「你自己先檢討是不是哪裡沒做好,因為你做的不對才導致別人這麼對你」、「這沒那麼嚴重,沒必要難過成這樣」,再次暗指孩子個性不好、抗壓性差,這些回應會讓孩子產生更多自我懷疑和自我否定,覺得自己很糟糕、很孤單。

減少責怪受害者

「減少責怪受害者」!楊錚宜提醒,許多校園霸凌的研究發現,只要有「一個人」願意站出來陪伴、支撐著孩子,他就會覺得自己不是孤單的那一個,就有機會從中學習成長,離憂鬱懼學、自我傷害、自暴自棄遠一點。那麼,家長該如何回應孩子,才是比較好的做法呢?她的建議:

●耐心傾聽,同理孩子的感受:給孩子時間和空間慢慢講出自己遇到的不友善對待、事件的始末、樣貌,參與的人有哪些,並回應孩子的感受。

●確認事態的嚴重程度,絕對不能輕忽孩子所透露的求助訊息:霸凌的形式為何,是言語關係形態的冷落孤立,還是有肢體性的傷害,若情況較嚴重,應以孩子的安全為第一優先考量,不讓傷害繼續發生。

●問問孩子希望我們給予什麼樣的協助:需要家長陪同去跟老師反應嗎?還是孩子想自己處理?若孩子覺得自己可以處理,進一步討論該怎麼做,尊重孩子,但不過度介入,引導孩子思考,怎麼做可以保護自己又不傷害別人。

治療方法會請家長坐下並深呼吸,讓自己緩和下來,再引導孩子說出自己在學校遇到的事情,評估孩子的情緒、睡眠與想法,是否有嚴重影響到生理健康或該優先處理的情況,是不是需要開立證明給學校尋求協助。

霸凌4類型

楊錚宜指出,學生霸凌行為可以分成4種類型,肢體霸凌、言語霸凌、關係霸凌以及網路霸凌,其中外顯式很容易察覺,譬如:當面嘲笑、阻擋去路、丟拾物品,刻意以肢體彰顯的行為,最常發生在國小、年紀層小的孩子;另一種關係型式的霸凌,譬如:分組不同組、工作分配不公平、訊息刻意不通知,常發生在國高中生階段。

在門診,醫師雖然沒辦法直接處理霸凌事件,但對孩子來說,有一個安全包容的空間可以說出自己的困境,教導父母給予孩子支撐,最重要的第1步是自己不能慌亂,安定耐心地聽孩子說,與孩子站在同一陣線,感受他的遭遇,一起想出最適合的處理方法,才可以將霸凌的傷害大大降低,幫助孩子重新找回勇氣與自信,成為孩子最溫柔堅定的後盾。

發燒新聞

網友回應