罕病誤當體虛!33歲女咳血送醫 才知罹患肺動脈高壓

〔記者邱芷柔/台北報導〕33歲的吳小姐熱愛登山健行,卻常覺得體力差、容易喘,直到有次突然咳出血,才驚覺身體可能出了問題,經就醫後確診,竟是每百萬人僅6至10人罹患的罕見疾病「原發性肺動脈高血壓」。醫師指出,肺動脈高血壓過去被視為「絕望的病」,但隨著新藥不斷問世,治療已從口服進展到注射與吸入藥物,成為老藥與肺臟移植間的橋梁,幫助患者延續生命、等待更有效的治療。

馬偕醫院今(7日)舉辦肺動脈高壓病友會,心臟內科主治醫師吳書豪分享,吳小姐確診初期先使用口服藥,效果有限,後轉為皮下注射型前列環素類似物,僅一年多,她的6分鐘步行距離從250公尺進步到530公尺,血氧濃度從65%升至83%,心導管檢查的心輸出指數也從1.9升升至2.9(正常值為2.5以上),整體心肺功能明顯改善。

吳書豪說明,這類注射藥物需每天用幫浦定量輸注,能幫助擴張肺部血管、降低阻力,提升病人的體力和運動耐受度,是目前效果最好的治療之一。不過它的副作用像是打針的地方會痛、腸胃不舒服、關節痠痛,有些人還會瘀青、傷口癒合比較慢,常讓病人猶豫要不要繼續打。醫療團隊會根據病況和接受度,調整劑量和治療方式,幫助病人撐下去、慢慢建立信心。

馬偕醫院心血管預防暨肺循環醫學科主任吳懿哲補充,原發性肺動脈高壓屬罕見疾病,每百萬人僅6至10人罹患,以女性居多,起初可能感覺「體力差、容易喘」,後期則可能出現乾咳、四肢腫脹、心絞痛等症狀,若未及早診斷與治療,死亡風險極高,但若能及早介入,就有機會與疾病和平共處。

吳懿哲指出,肺動脈高血壓的診斷和治療需要跨科合作,院內整合包含內、外、小兒、重症、和影像醫學等科別,配合護理、個管師、和社工等周邊醫事職類資源,協助病人跨越心理與生理障礙。

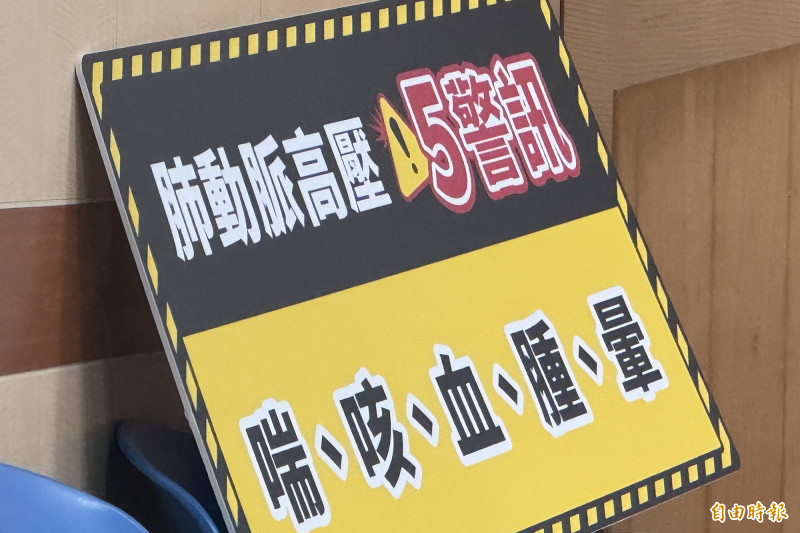

至於民眾如何察覺早期症狀?吳懿哲提醒,心臟學會多年來推動「喘、咳、血、腫、暈」口訣;此外民眾也可以在過馬路時以「小綠人」觀察,若發現綠燈閃完還走不過去,可能代表運動耐受度下降,就要當心可能是肺高壓的警訊。

發燒新聞

網友回應