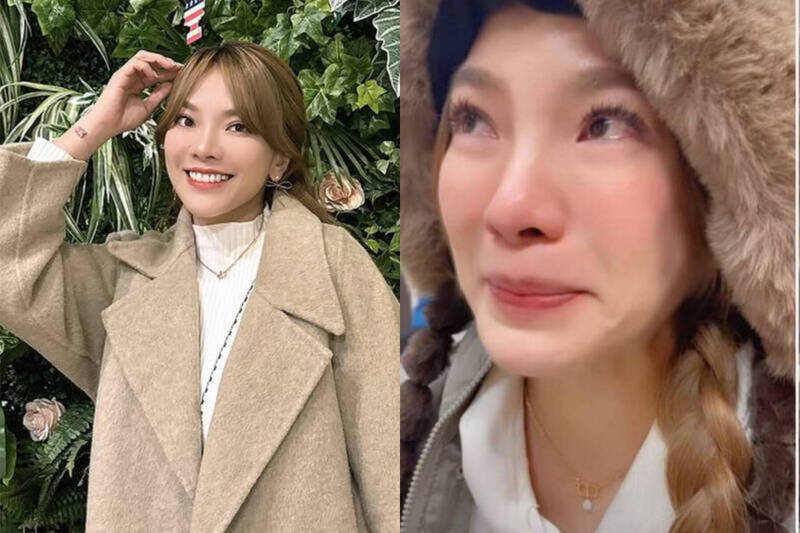

健康網》藝人小優大嘴巴風波 心理師揭造謠者常見4動機

羅碧/核稿編輯

〔健康頻道/綜合報導〕藝人小優遭經紀公司老闆吳宗憲證實解約,起因是她「大嘴巴」亂傳宋羽葤和胡瓜的緋聞等是非,引發眾多藝人不滿及爆料。諮商心理師林萃芬指出,不實流言不僅會被傳話的人形象受損,甚至引發人際決裂。而類似的情境在日常生活中也屢見不鮮,造謠者這類「潑髒水」行為並非偶然,而是出於某些心理動機,例如:嫉妒心理、渴望關注、報復心理,以及追求流量。

林萃芬在《從說話洞察人心》(時報出版)一書中提到,許多人面對流言時,會產生急性壓力反應,腦中不斷浮現惡意言論導致失眠,甚至引發焦慮、憂鬱、恐慌等身心症狀,因此知道誰在你的背後「潑髒水」並且在流言蜚語中保持心理穩定很重要。

●嫉妒心理:見不得別人好,故意破壞名譽

林萃芬指出,曾有1位女性朋友談了多次戀情,但總是無疾而終,後來才發現,每當她交新男友,閨密便趁機誹謗她「性經驗豐富、不檢點」,導致對方退避三舍。類似情境也曾發生在演藝圈,某位新星因被人惡意指控「酗酒、出賣身體」,最終不堪輿論壓力選擇輕生。

●渴望關注:用流言操控關係

林萃芬表示,有1名女子婚後隨夫赴美生活,起初以為與婆婆關係融洽,未料婆婆在丈夫面前表現友善,卻私下散播負面言論,讓丈夫漸漸疏遠她。最後,女子因無法承受精神折磨選擇離婚,卻發現即使婚姻結束,外界仍將她視為「不孝媳婦」,讓她對人際關係產生極大不信任感。

●報復心理:利用流言孤立他人

疫情期間,曾有人為了報復他人,在網路上散布「某人確診但仍趴趴走」的不實消息,導致當事人遭受異樣眼光,甚至失去工作。雖然警方最終查明真相,但對當事人造成的心理傷害已無法挽回。

●追求流量:以造謠換取關注

部分網紅、自媒體為了博取點擊率,會刻意散播聳動不實的內容。例如,有女性只是去拿快遞,卻被網友偷拍並附加惡意敘述,標籤為「人妻勾引快遞員」,導致當事人陷入輿論風暴,甚至因此罹患憂鬱症。

面對不實流言可以這樣做

面對造謠與誣衊,許多人會選擇沉默或試圖澄清,但往往效果有限,甚至讓自己陷入更深的心理壓力。林萃芬強調:「不要只告訴受害者『不要在意』,而是要幫助他們拆解謠言,還原事實。」

她提供3個關鍵策略,幫助人們在流言蜚語中保持心理穩定。

●尋求支持系統:與值得信賴的朋友、家人或專業心理師討論,不讓惡意言論影響自我認同。

●運用公正平台澄清:若情況嚴重,可透過媒體或法律管道,確保事實不被扭曲。

●建立心理防禦機制:意識到造謠者的心理動機,降低對不實言論的情緒反應。

發燒新聞

網友回應