沈莉馨/核稿編輯

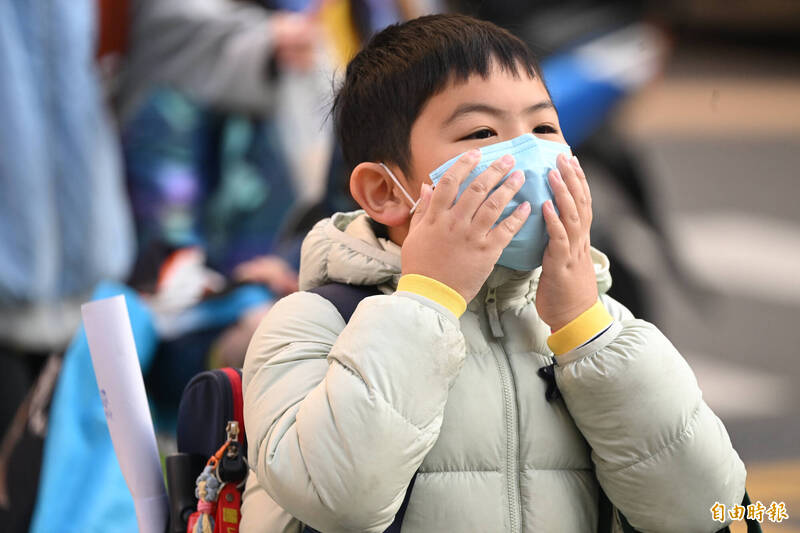

〔健康頻道/綜合報導〕今(27日)半個台灣灰濛濛,環境部表示,台灣西半部因大氣擴散條件不佳,導致空污累積,今日15時監測結果,北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「紅色警示」等級,此波空污將持續影響228連假,民眾及敏感族群外出建議配戴口罩。國健署則提醒,常用口罩有6種類型,當PM2.5濃度偏高時,應選擇佩戴「防霾(PM2.5)口罩」。

空氣污染物分類與危害

國健署指出,一般空氣污染物可分類為粒狀(如懸浮微粒、落塵、黑煙等)、氣狀(如硫氧化物、氮氧化物、揮發性有機物等)、衍生性(如臭氧等)、有害(如甲醛、氯氣等)及惡臭(如硫醇類、硫化甲基等)污染物等。空污是否會造成人體健康危害與暴露的空氣污染物種類、濃度高低及時間長短有關,可能引起的疾病包括過敏性疾病、呼吸道疾病、心臟血管疾病及癌症等,甚至提早死亡。

國健署也根據民眾常見的活動及場域,考量可能接觸到的空氣污染物種類(簡單分成粒狀污染物和氣狀污染物二類),提供選戴口罩之建議:

活性碳防塵口罩 防車輛廢氣

當民眾在車水馬龍的道路上騎乘機車或腳踏車時,建議佩戴「附加活性碳拋棄式防塵口罩」(符合CNS14756),以吸附移動車輛排放廢氣中的有害氣體(屬於氣狀污染物),並過濾廢氣中的微粒與道路揚塵。由於此款口罩附加的活性碳具有吸附氣狀污染物的作用,長期使用後恐失效,因此不建議長時間重複使用。

防霾口罩 防PM2.5

當戶外PM2.5(意指粒徑小於2.5微米的懸浮微粒)濃度偏高時,建議民眾選擇佩戴「防霾(PM2.5)口罩」(符合CNS15980),以濾除空氣中的PM2.5。

例如,當空氣品質指標呈現橘色標示(AQI = 101−150)時,表示此空品狀況可能會影響敏感族群(包括孩童、孕婦、老年人、有呼吸道及心血管疾病患者)的健康,建議減少體力消耗活動及戶外活動,必要外出應佩戴口罩。當PM2.5>35 mg/m3則建議上述敏感族群外出佩戴口罩。

防塵口罩 防灰塵或過敏原

當民眾整理居家或工作環境時,可能因吸入灰塵或過敏原而導致打噴嚏、流鼻水或咳嗽等過敏現象時,建議可佩戴「拋棄式防塵口罩」 (符合CNS14755),以濾除環境中的灰塵。

棉布口罩 保暖防溫差

當氣溫驟降或溫差變化較大而引起民眾鼻部或面部不適,建議可佩戴棉(布)口罩,以達保暖效果。

一般醫用口罩 防飛沫與病原菌

當民眾要前往醫療院所就醫或探病時,建議可佩戴「一般醫用口罩」 (符合CNS14774),以濾除在院內與他人接觸過程中的飛沫與病原菌(屬於粒狀污染物),佩戴時需注意貼合性。另外,請民眾務必記得於離開醫院後要丟棄口罩於垃圾桶內,並可先以隨身攜帶的75%酒精或乾洗手液清潔雙手,最終仍需遵循「內外夾弓大立腕」標準動作完成洗手動作。

N95口罩 防傳染病但呼吸阻抗較高

在傳染病流行期間,佩戴口罩亦可保護自己與周遭民眾健康,N95口罩有較高密合效果為首選,但N95口罩的呼吸阻抗較高,佩戴前需考量自身的生理狀況與使用時間。

國健署提醒,當民眾面對空氣污染時,必須先瞭解自身所處環境中主要空氣污染物的種類與濃度,再考慮是否佩戴防護口罩。在選配口罩時應先瞭解各種市售口罩的特性、功效和用途。可透過環境部的「環境即時通」APP或空氣品質監測網,查詢各地的空品指標(Air quality index,AQI)及監測濃度,再進一步決定是否外出活動,或採取自我防護措施。