葉立斌/核稿編輯

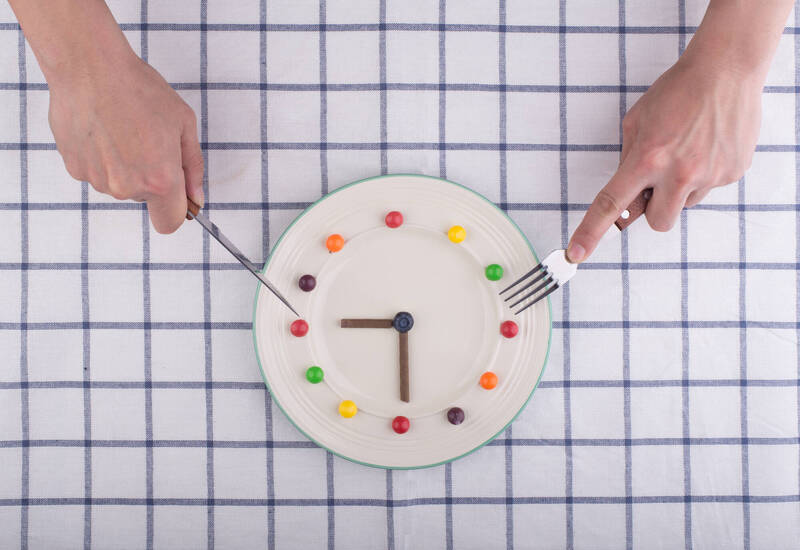

〔健康頻道/綜合報導〕民眾追求健康,容易聚焦在吃了什麼、吃了多少,然而,卻忽略吃飯的時間點,才是影響身體代謝與健康的重要關鍵。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出,吃得太晚,身體將代謝得更差。他提醒,身體有它的作息,晚餐一旦吃錯時間,傷的不是胃,是胰島素,血糖穩定度也變得不穩定。

有些人可能會疑惑,明明沒吃很多,為什麼血糖還是不好?體重還是悄悄上升?張家銘在粉絲專頁「基因醫師張家銘」發文分享,關鍵出在吃飯時間,能不能和生理時鐘對得上。他引述2025年期刊《eBioMedicine》的研究,證實這個被忽略的事實,吃得太晚,身體代謝會變差。

這篇來自德國的雙胞胎研究,分析92位雙胞胎的飲食習慣與身體代謝,結果發現,習慣把1天主要的熱量拖到比較晚才吃完的人,不只是體重比較容易增加,連胰島素的敏感度都變差,血糖穩定度也比較糟糕。

研究用1個指標叫做「卡路里攝取中點」(caloric midpoint, 簡稱 CCM),就是指1天中吃到一半熱量時,對應的時間。越晚達到這個時間,身體處理血糖的能力就越差。換言之,晚餐越晚吃,或把1天大部分熱量集中到晚上,這時候身體的「代謝時鐘」已經開始關燈準備休息,處理血糖的能力就越差。

張家銘說明,研究還發現睡得晚的人,習慣吃得晚,這樣的循環固定以後代謝狀況會越來越差,連腰圍、體脂都會悄悄上升。他提醒,與其每天焦慮地算熱量,不如先問問自己:「我有沒有順著自己的節奏吃飯」、「我的身體現在真的需要能量,還是只是習慣在這個時間吃東西?」找回屬於自己的節奏,才是真正的長久之道。